棟瓦の設置(令和3年6月から7月まで)

平瓦、丸瓦などの瓦を葺いた後は、屋根の棟(むね)の部分に瓦を設置していきました。

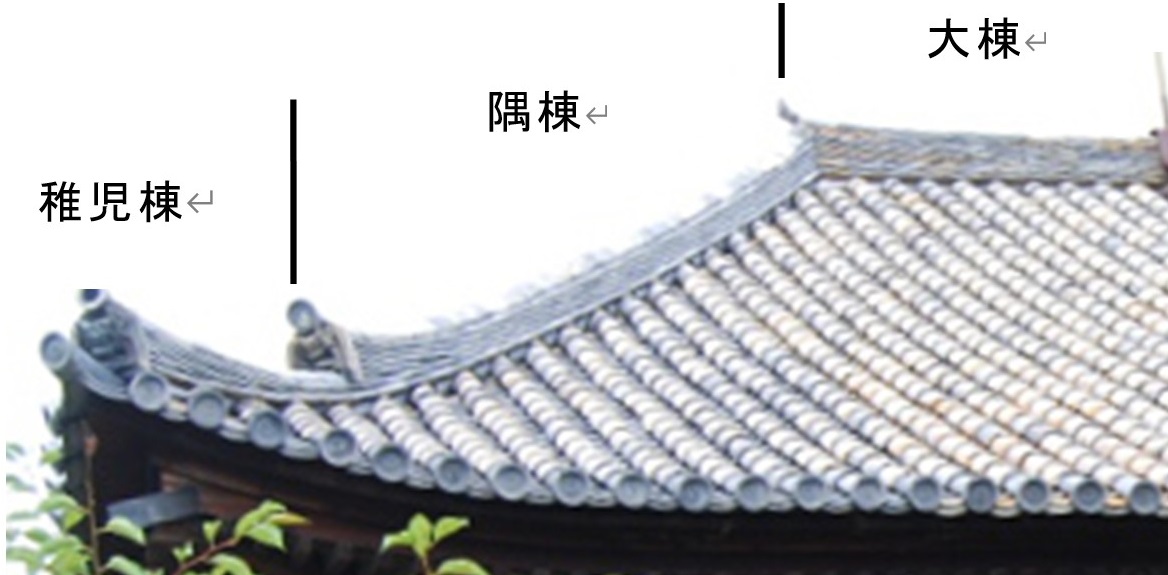

棟は場所によってそれぞれ名称があり、屋根最上部の大棟(おおむね)、大棟から屋根の四隅に降る隅棟(すみむね)、軒の先端部分の短い棟は稚児棟(ちごむね)と呼ばれています。

棟の部分は、右写真のように、熨斗(のし)瓦と呼ばれる平瓦を加工したものを何層も積み重ねて南蛮漆喰(なんばんじっくい)で固定していきます。下層の熨斗瓦は幅広で、上層に積み重ねるものは少し幅が狭いものを積み上げ、その断面は台形になります。棟の上は、への字のような形をした雁振(がんぶり)瓦を設置して雨漏りを防ぎます。

棟の名称

棟瓦の区分

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2021年12月27日