2ページ

水間鉄道開通100周年 水間鉄道開通までのあゆみ

昨年(令和6年)、貝塚市を走るローカル鉄道「水間鉄道」は会社創立100周年を迎えました。そして今年(令和7年)は貝塚南(現在は無し)―名越(なごせ)間開通100周年、来年(令和8年)は水間(現在の水間観音)までの全線開通100周年の年にあたります。そこで、本誌ではこれを記念して、水間鉄道開通までのあゆみを紹介します。

参詣道「水間街道」とその近代化

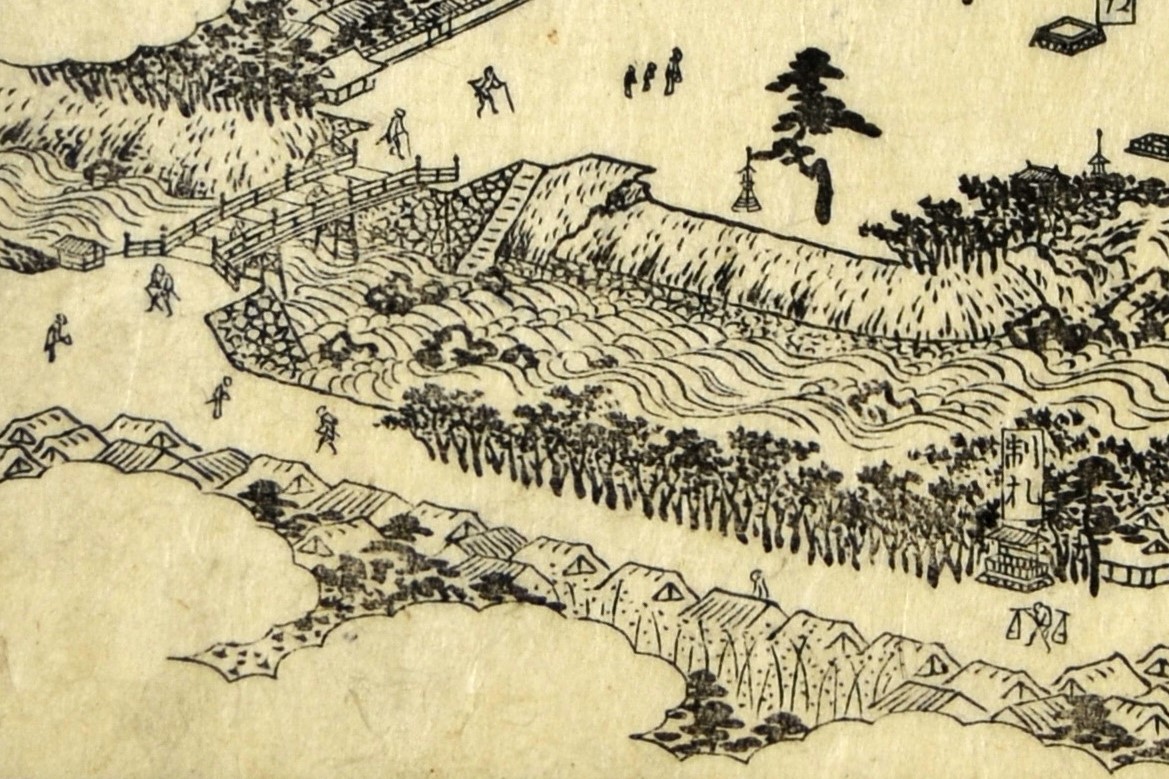

水間寺を参詣する人びと『和泉名所図会』「水間寺」図より

奈良時代の744年(天平16年)、聖武天皇の勅願に基づき、僧行基(ぎょうき)によって創建された水間寺は、水間の観音さまとして多くの人びとから信仰されてきました。その参詣道は「水間街道」と呼ばれ、お寺への参詣だけではなく、大阪方面と和歌山方面を結ぶ生活道としての役割もありました。江戸時代の1796年(寛政8年)に出版された『和泉名所図会』には、挿図として当時の水間寺を描いた図が掲載されています。当時は現代のような交通機関がなく、人びとの日常的な移動手段といえば徒歩でしたので、この図でも境内や街道を歩いて移動する人びとの姿が描かれています(右図)。

そして、近代になると新たな交通手段が登場し、水間鉄道が開通するまでの間に、水間街道には人力車と馬車が走っていた記録が遺っています。

水間鉄道を走る人力車 摂河泉文庫蔵『厄除観世音菩薩泉州龍谷山水間寺全図』より

人力車 開業・閉業時期とも不明ですが、1899年(明治32年)の南海鉄道の広告に沿線の名所として「水間観音」の項目があり、「貝塚駅ヨリ五十丁(1丁=約109m)、人力車ノ通行便ナリ(=便利である)」と記されています(国立国会図書館デジタルコレクション『日本鉄道案内記』)。また、1902年(明治35年)発行の「厄除観世音菩薩 泉州龍谷山水間寺全図」には、客を乗せて水間街道を走る人力車(右図)や、「貝塚停車場」(南海貝塚駅)前で客待ちをしている人力車が描かれています。

馬車 『水間鉄道三十年史』(上岡兼千代編、1954年(昭和29年)、南海朝日新聞社発行)や『貝塚市史』第二巻・各説(臨時貝塚市史編纂部編、1958年(昭和33年)、貝塚市役所発行)によると、1918年(大正7年)末に貝塚-水間間で開通したとされています。

この馬車については、建築家で郷土史家の池田谷久吉(1897-1956年、大阪府泉佐野市出身)の著書『趣味の古建築』(1928年(昭和3年)、福音社書店発行)に記述があります。年代は不明ですが、木積の孝恩寺(釘無堂)を訪問した際に利用した馬車の様子が次のように記されています(文中の「/」は改行を示す)。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2025年09月30日