3ページ

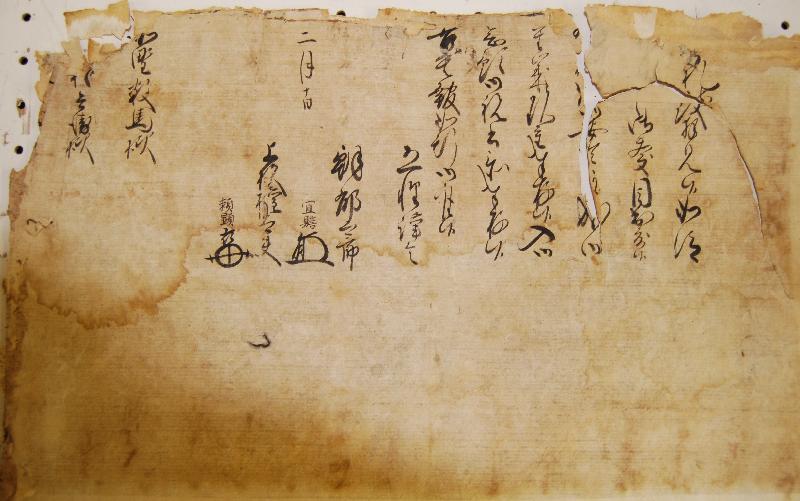

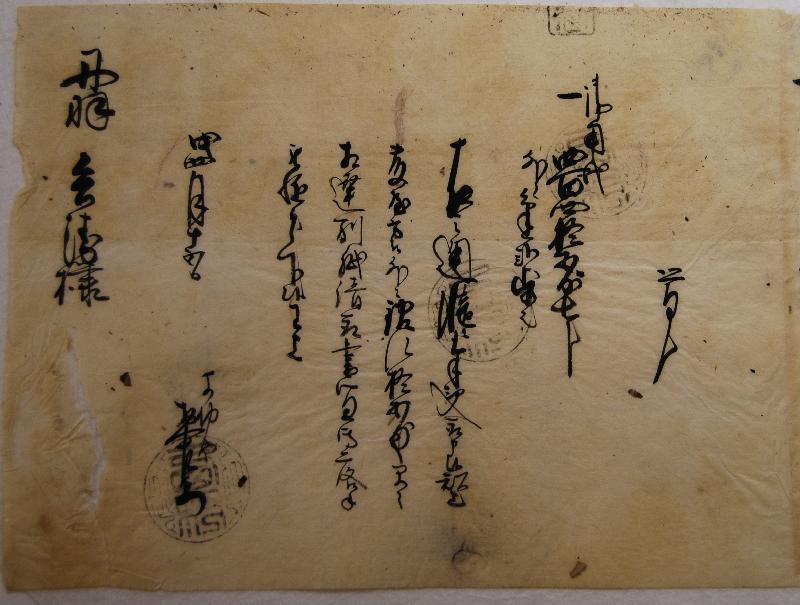

現在作業中の襖は、願泉寺に所蔵されていたもので、江戸時代後期と考えられる会計帳簿や本願寺からの書状などが確認されています。

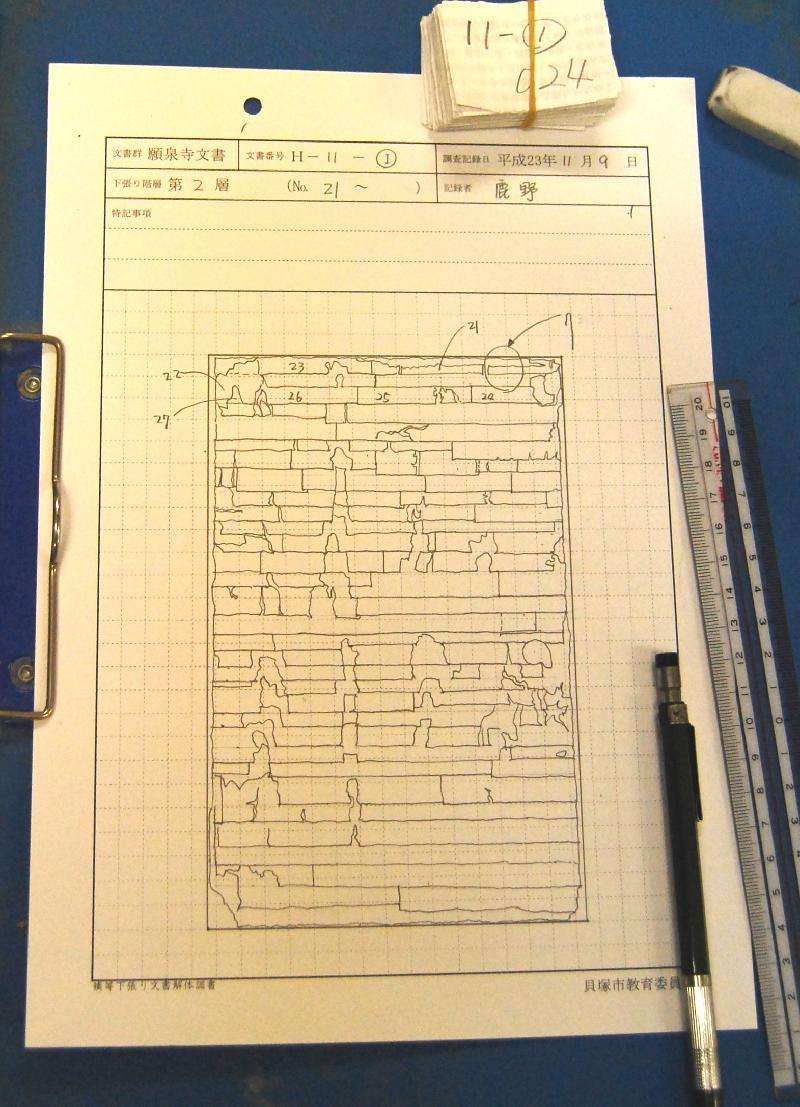

襖に張り込まれた古文書がどの順番で重ね合せ張られているのかをスケッチします。

霧吹きで紙を湿らせ、ピンセットで古文書の端を持ち上げてはがしていきます。

水で湿らせることで、和のりの粘着力が弱まり、はがれやすくなります。

こうして一点一点の古文書をはがし、中性紙に挟み込み、箱詰めすれば、襖から古文書を取り出す作業が終わります。

はずした古文書に何が書かれているか、帳簿であれば順番に張り合わせている可能性が高く、表紙から裏表紙まで数十枚を重ね合わせて復元することができます。

また、手紙などの場合は、差出、宛所、年代などが書かれているので、それらを記録し、表題がある場合はそのまま、表題がない場合は適切な表題を新たにつけます。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2011年12月05日