6ページ

文化財保存活用地域計画 認定記念シンポジウムを開催しました

パネルディスカッションのようす

本誌85号でお知らせしましたように、本市では文化財の保存と活用を進めていくための「貝塚市文化財保存活用地域計画」を策定し、令和6年12月20日に文化庁の認定を受けました。これを記念し、多くの方に関心を持っていただくために、令和7年2月24日に市民福祉センター6階多目的ホールで認定記念シンポジウムを開催しました。

第1部では、計画策定のために設置した諮問機関「貝塚市文化財保存活用地域計画策定協議会」の会長である近畿大学総合社会学部教授の久(ひさ)隆浩氏より、「これからの歴史まちづくり」について基調講演をいただきました。久氏からは文化財の保存活用と社会のあり方についてのお話や、ライフスタイルの変化が町なみに与える影響、文化財は社会全体で守っていくべきであるというお話、実際に行政や市民の手によって活用されている文化財の例などを、豊富なスライドをもとにご講演いただきました。

後半のパネルディスカッションでは、文化財と観光に深い知見をお持ちの阪南大学国際学部国際観光学科教授の和泉大樹氏、地域計画をすでに策定し、文化財の保存活用の取組みを進めている八尾市魅力創造部観光・文化財課の藤井淳弘氏、一般社団法人貝塚寺内町保存活用事業団理事を務められる国登録有形文化財名加(なか)家住宅の名加夢子氏、そして本市職員の4名をパネリストとして、久氏の司会によりディスカッションを進めました。パネリストからはそれぞれの立場における取組みについてご紹介いただいたほか、文化財の保存活用を行う際の注意点、行政に望むことについてのお話などをうかがいました。

まだ寒さの残る時期でしたが、参加者は50名にのぼり、みなさん熱心に話を聞かれていました。

古文書講座 市内にのこる身近な古文書

江戸時代の村境をめぐる争い

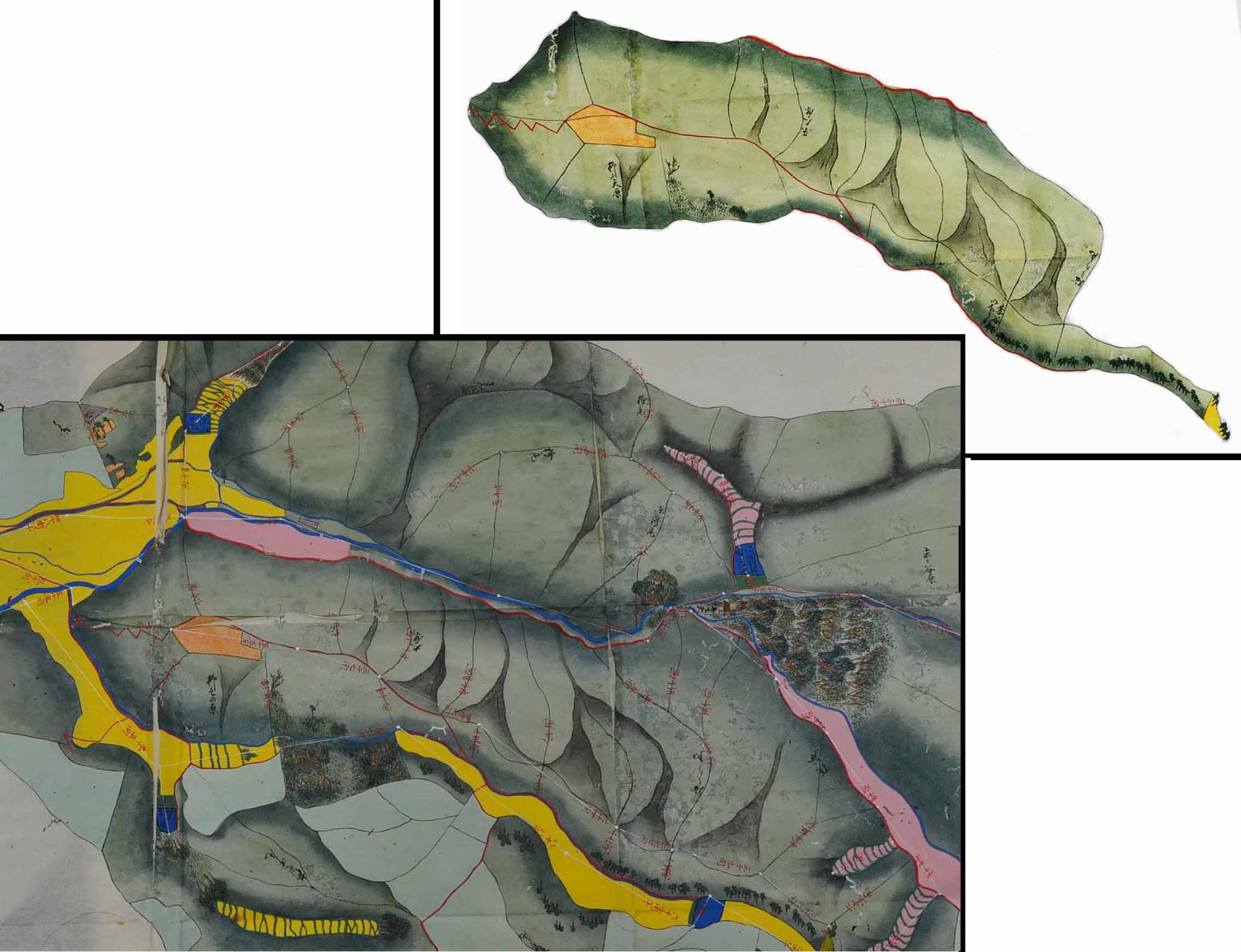

争論のようすを示すかぶせ絵図の一部

(上)かぶせ部分、(下)土台の絵図

(福原家文書)

土台の絵図に、ふせんのように別の紙を付けて、双方の村の主張の食い違いを示している。破線枠の範囲が重なっている部分に当たる。

令和7年2月26日、3月5日・12日・19日・26日の水曜日に、「江戸時代の村境をめぐる争い」と題し、古文書講座を開催しました。

江戸時代の村境は、隣り合う村どうしの利害により、争いが絶えませんでした。今回の講座ではその様子を示す古文書を読み解いていきました。

まず、大沢村と内畑村(現在の岸和田市の山手に位置する集落)との間の争論についての古文書をテキストに読み進めました。古文書からは幕府領の大沢村と、御三卿(ごさんきょう/徳川将軍家の一門)の一橋(ひとつばし)家領の内畑村との間で生じた村境をめぐる争いが、1849年(嘉永2年)9月大坂町奉行所での裁判となったものの解決しなかったこと、1854年(安政元年)12月仲裁役に内田村(現在の和泉市内田町)と福田村(現在の本市福田)の庄屋が任命され、熟談の後、約定書が取り交わされ、1856年(安政3年)正月に解決したことがわかりました。講座では双方の言い分を絵図で見て比較する「かぶせ絵図」【右写真】もあわせて見ていただきました。さらに、現在の貝塚市と泉佐野市との間を流れる見出川(みでがわ)を境とする澤村と鶴原村の争論についての古文書も解読しました。この争論も双方の言い分がかみ合わないため解決には数年の期間を要したことがわかりました。

古文書講座では、今回取り上げた村境をめぐる争いを含め、江戸時代の人びとの暮らしがうかがえる、地元に遺る古文書をひも解いていきます。ふるってご参加ください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2025年06月16日