7ページ

古文書講座ー市内に残る身近な古文書ー

庄屋日記に見る農事暦と年中行事

講義に聞き入る受講者のみなさん

今回も引き続き新型コロナウイルス感染対策として、令和3年9月下旬から10月下旬にかけて、水曜日と金曜日の2グループに分けて定員30名・5回の開催として、「庄屋日記に見る農事暦と年中行事」と題し、古文書講座を開催しました。

今回の講座では、岸和田藩領畠中(はたけなか)村・神前(こうざき)村庄屋で、岸和田藩の七人庄屋(しちにんじょうや)として活躍した要源太夫(かなめげんだゆう)家に残る「日記」(貝塚市指定文化財要家文書)を読み進めました。

文政12(1829)年元日から始まり、十日戎(1月10日)、上巳(じょうし)の節句(3月3日、ひなまつり)、端午(たんご)の節句(5月5日)、重陽(ちょうよう)の節句(9月9日)に行うお祝い事や神社の参詣、人々のあいさつなど、時代を越えて今にも通じる話、その逆にすたれてしまったものなどを紹介しました。また、農業の進め方、肥料を入れたり、草を刈ったりと、どの季節に行われているかなどを読み解いていきました。

受講者の方からは「古来からの節目節目の仕事の内容(準備・食事)や人々の処し方が少し理解できた。」との感想が寄せられました。

地域の歴史を検証 その1

岸和田城天守閣が落雷により焼失

文政10(1827)年11月20日、岸和田城天守閣に雷が落ち、天守閣が出火し、残らず焼失しました。このできごとについては、上記講座でも取り上げた「日記」に、当時の様子が克明に記されています。

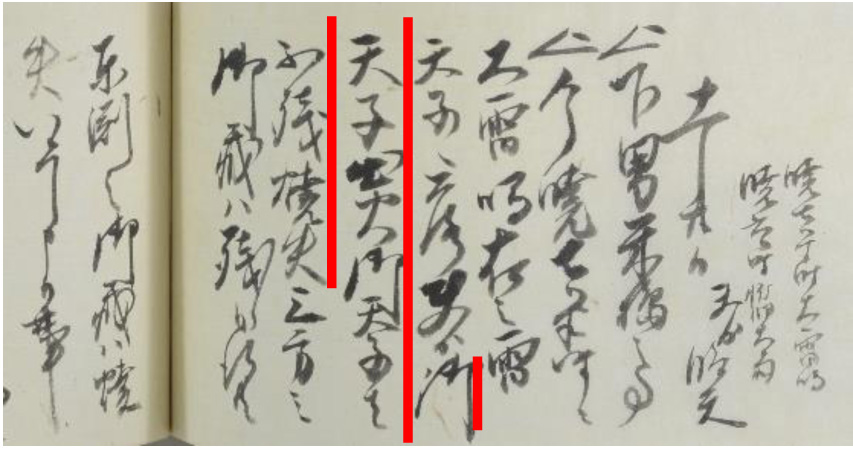

「日記」(文政10年11月20日の冒頭)

傍線部に「御天子(=天守閣)出火、御天子は不残(のこらず)焼失」とあります。

落雷は20日午前5時に起こり、天守閣と東渕(ひがしぶち)の櫓(やぐら)を焼失しました。上記で取り上げた要源太夫は、息子の米五郎(よねごろう)とともに午前7時に岸和田へ向かいました。米五郎には火事見舞いとして家老(かろう)をはじめ藩の役人宅を訪問させ、源太夫は佐野村庄屋で七人庄屋の藤田十郎太夫(ふじたじゅうろうだゆう)に会い、握り飯用の米の確保に当たりました。両村からは30人を握り飯持参で岸和田へ派遣しました。翌日の21日にも焼け跡の片付けに、同様に10人を派遣しました。翌々日の22日には岸和田藩領全体で240人が片付けに出向き、源太夫も現場で指揮しました。続く23日には米五郎が親戚の大坂商人若江屋新兵衛(わかえやしんべえ)からの火事見舞いを、家老宅などに届けました。約1か月後の12月18日、代官は村々に対しこの火事でのけが人調査を行い、両村からは、けが人がなかったと返答しています。これが一連の天守閣焼失の記録です。

なお、天守閣は焼失から127年後の昭和29(1954)年、建築家池田谷久吉(いけだやひさきち)の設計で、五層を三層に、高さも約22メートルに抑えた形に建て直し、今日に至っています。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2022年03月10日