3ページ

国宝 孝恩寺観音堂の歴史と特長

孝恩寺観音堂の特長

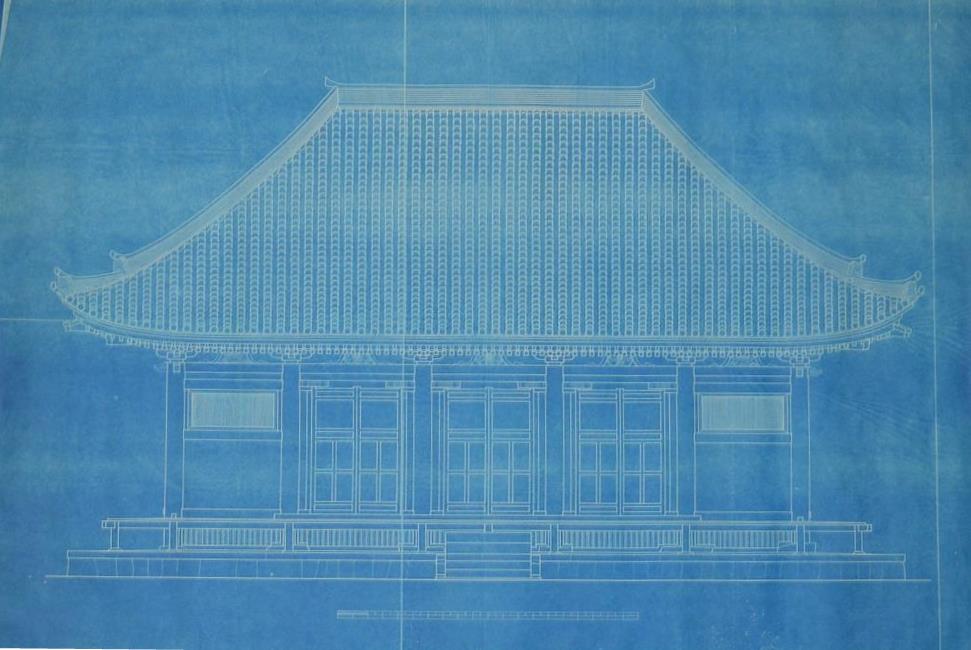

孝恩寺観音堂は、正面(桁行/けたゆき)5間(けん)(約9メートル)、側面(梁間/はりま)5間の大きさの建物で、周りに縁(えん)をめぐらします。

軸部に太い円柱(まるばしら)を用いて建てられた寄棟造(よせむねづくり/大棟の両端から四隅に降り棟が降下している屋根の形式)で向拝(こうはい/社寺建築で屋根の中央が前面に張り出した部分)のない低い外観からは、奈良時代以来の伝統的な和様(わよう)建築の素朴さが感じられます。また、鎌倉時代後期の葺き方としては珍しい行基葺(ぎょうきぶき)の屋根は、行基瓦とよばれる丸瓦を1枚ごとにいくぶん重ねて葺き上げる手法から力強い趣を醸し出すとともに、行基開創の伝承と重なる古風な印象を受けます。

観音堂の正面および側面

正面の中央3間と背面中央に出入口を設け、禅宗様(ぜんしゅうよう)の桟唐戸(さんからと/写真1)を吊り、正面両端と側面前寄りの3間は縦桟(たてさん)をはめた和様の連子窓(れんじまど/写真2)とします。軒は垂木(たるき)を二段とした二軒(ふたのき/写真3)、正面の柱間(はしらま)は透彫の本蟇股(ほんかえるまた/写真4)、側面の柱間は間斗束(けんとづか/写真5)で飾り、柱上の組物は三斗(みつど/写真6)とします。

観音堂内部の外陣

画面左が堂の正面、右が内陣になります。菱格子欄間の下の蔀戸(上下に開閉)は内陣側に架けられているため、写真では確認できません。

また、内部の構造は、前方2間を外陣(げじん)、後方3間を内陣(ないじん)とし、内・外陣の間は菱格子欄間(ひしごうしらんま/写真7)と蔀戸(しとみど)で仕切ります。外陣は4本の柱を省くことですっきりとした空間とし、断面の丸い大仏様(だいぶつよう)の虹梁(こうりょう/写真8)を架けてアクセントを与えています。また、内陣は正面中央3間、側面2間で、後寄りに本尊を安置する厨子(ずし)を設けています。天井は、母屋(もや/建物の中心部分)は禅宗様の板張の鏡天井(かがみてんじょう/写真9)、庇(ひさし)は垂木を見せた化粧屋根裏(けしょうやねうら/写真10)とします。

このように、孝恩寺観音堂は伝統的な和様建築の細部に、鎌倉時代初期に中国からもたらされた新たな建築様式である大仏様や禅宗様を効果的に取り入れていることから、鎌倉時代後期の建造物であると考えられています。

特別展「国宝孝恩寺観音堂(釘無堂)令和の大修理1」

孝恩寺観音堂の正面図

会期:令和3年3月6日(土曜日)から4月18日(日曜日)

会場:貝塚市郷土資料展示室(貝塚市民図書館2階)

観覧:無料

休室日:毎火曜日、3月30日(土曜日)、3月31日(水曜日)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2021年02月26日