5ページ

千石堀城跡の発掘調査 その4

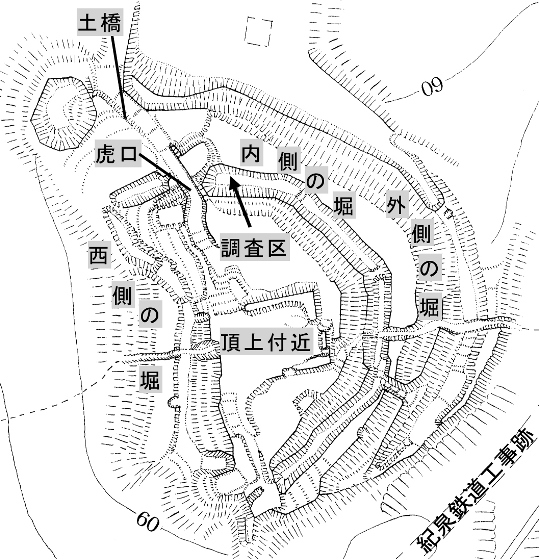

「根来出城配置図」に描かれた千石堀城

根来衆の出城として造られた千石堀城(本市名越ほか、「せんごくの杜」の一部)は、「根来出城配置図」【写真右】(江戸時代製作、岸和田市教育委員会蔵)に二重の堀が描かれ「今城」と記されています。平成25年度より実施している7年間、計23カ所の調査では、外側の堀の北部分、城の出入口である虎口(こぐち)、西側の堀、頂上付近、東側に二重にめぐる堀の状況、土橋付近を確認する調査を実施してきました(テンプス53号、55号、56号、65号掲載)。

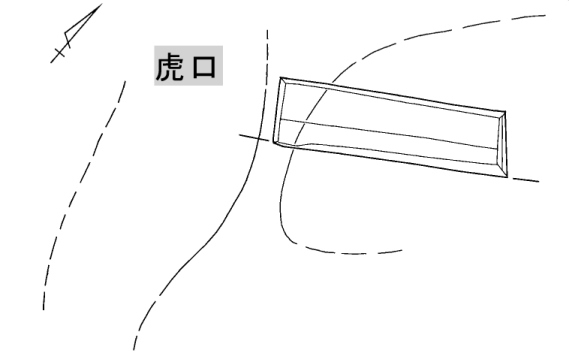

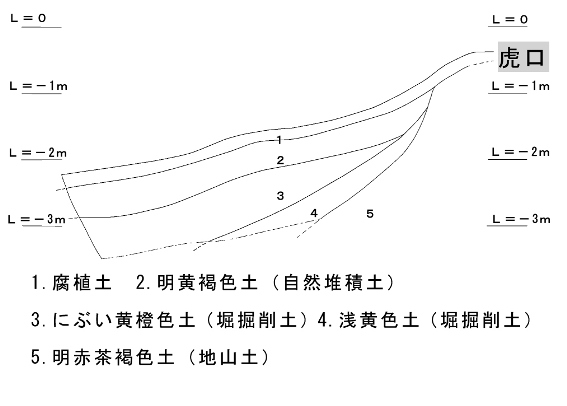

今回の調査では、虎口の東側、二重にめぐる堀の内側の堀部分に調査区を設定、調査を行いました。その結果、堀は虎口の高さから3メートル以上の深さまで掘削されていることが明らかになりました。腐植土層の下の第2層は自然の堆積層で、第3層、第4層は堀を埋め戻した地層と考えられます。地層の状況から一度に埋め戻したと考えられ、これまでの内側の堀の調査結果と同様に短期間で掘削されたもので、落城後に一度に埋め戻しが行われた状況が明らかになりました。第3・4層からは、中世以前の瓦片が少量出土しています。

千石堀城跡縄張り図

調査区平面図

堀の地層断面図

虎口の東側から見た調査区

堀の地層断面

堀の掘削土から出土した丸瓦

中世以前の瓦片が出土したことを考え合わせると、これまでの発掘調査から想定していた通り、千石堀城は一時的に造られた城郭で、中世以前にこの地にあった寺院的な施設に手を加えて城郭としたものである可能性がより強まりました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年06月01日