5ページ

古文書をひも解く

ぼっかんさんの江戸参府記~序章

江戸時代の貝塚寺内願泉寺卜半(ぼくはん)氏は、宗教的には浄土真宗の東・西の本願寺の下にある願泉寺の住職であり、政治的には2代了閑の時、徳川家康から寺内町の「地頭」(=領主)としての地位を認められました。また、4代了周が遠縁にあたる日光輪王寺宮門跡公海(にっこうりんのうじのみやもんぜきこうかい)に天台宗の東叡山寛永寺で剃髪得度(ていはつとくど)を受け、「真教院」の院号を与えられ、以後代々に受け継がれました。徳川家康がまつられる日光東照宮、そして歴代将軍の菩提寺である東叡山寛永寺との結びつきから、幕府との関係はより強固なものとなりました。

こうした位置づけから、卜半氏は将軍の代替わりの際には「地頭」を認めてもらう朱印状を受け取るため江戸へ出向きました。また、将軍が亡くなった場合にも江戸へ出向き、浄土三部経を納めました。これら江戸へ出向いた際に作成された記録が「参府記」と呼ばれています。

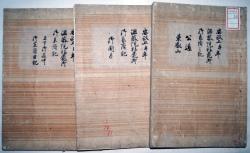

安政5年(1858年)の江戸参府記(13代将軍徳川家定が亡くなった際の記録)

内容は、代替わりや亡くなったことのお触れが、まず江戸からもたらされることに始まります。その後、幕府の寺社奉行や寛永寺の家来衆からの手紙で、朱印状の受け取りあるいは納経の段取りなどが伝えられます。そして道中の日記が続きます。行列の並び方、さまざまな人が挨拶に訪れている様子など事細かく記されています。江戸へ向かう道中には、太平洋側に沿った東海道と山中を進む中山道の大きく2つのコースがあり、季節や天候に応じて選択されているようです。なお、江戸滞在中も日記は続き、寛永寺本堂や江戸城内とその時拝謁する場所などを示した見取り図もついています。最後には、帰りの道中とともに、江戸から持ち帰った土産物まで書き上げています。

詳細については、6月からの古文書講座で取り上げていきます。

古文書を読む会

平成27年度より月2回程度のペースで、参加者が交代で古文書を解読し発表し合う「古文書を読む会」をおこなっています。身近な地域の歴史について、みなさん予習・復習に時間を掛けて熱心に取り組み、議論を深めています。

古文書を読む会の様子

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月29日