4ページ

孝恩寺の仏像 - 菩薩4 普賢菩薩 -

木積(こつみ)の孝恩寺には、平安時代制作の19躯(く)の仏像が安置され、うち18躯が重要文化財に指定されています。前回テンプス54号につづき、今回は、その中から普賢菩薩立像を紹介します。

重要文化財

木造普賢菩薩立像 1躯

時代

平安時代後期(10世紀)

像高

167.5センチメートル

指定年月日

1913年(大正2年)4月14日

普賢菩薩は、釈迦如来の脇侍(きょうじ)として、文殊菩薩とともに三尊としてまつられることが多い仏です。本像は、甲冑(かっちゅう)や沓(くつ)を身につけていることから、本来は天部(仏教を守る神々)像として制作されたものと考えられますが、現在は蓮華座(れんげざ)を乗せた象の上に立つ普賢菩薩の姿をしています。大部分をカヤの一材で彫り出した一木造の像で、表面には白土下地の上に彩色をほどこしています。等身大に作られた端正な姿や小作りの穏やかな顔つきなどの特徴から、制作年代は10世紀頃と考えられています。

水間街道沿いの道しるべ その2

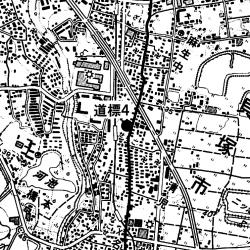

水間街道は厄除けの「水間観音」として有名な水間寺への参詣道です。テンプス58号では、西町から水間まで続く街道のうち、海塚から麻生中までの間にのこる5基を紹介しましたが、今号では清児(せちご)にのこる1基を紹介します。

水間街道道標4(清児)

清児を通る水間街道沿いの三叉路の一角にある小堂内にまつられている道しるべで、岸和田と貝塚、橋本にある清水大師(しみずだいし)への方向を示したものです。正面に地蔵立像を浮き彫りにし、その左右には「右 岸かいづか」、「左 はし本大し」と刻まれています。

清水大師は、橋本にある弘法大師空海をまつる大師堂です。江戸時代から近代にかけては、千石堀城跡にあった三ノ丞山大師(さんのじょうやまだいし)とともに、市域の大師堂の一つとして参詣者で賑わったことが知られています。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月29日