6ページ

古文書をひも解く

年貢の納めどき

江戸時代の税のしくみはさまざまですが、一番知られているものは「年貢」です。年貢は土地に対して賦課されるもので、検地(有名な太閤検地をはじめ、和泉国では何度も検地が行われています)によって土地の面積を測った上で、その土地の収穫予測高にもとづき上・中・下の三段階(のちに上々・下々が加わり五段階)に分けて、年貢率をかけ算して導き出します。

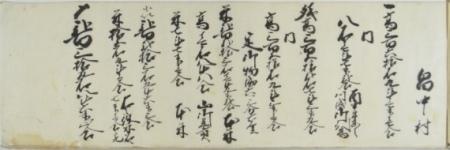

この計算結果を田・畑・屋敷など一筆ごとに書き上げ、毎年納めるべき一軒ごとの年貢を決定します。年末になると村人たちは村役人の家の庭先に集まり、年貢として納める米を持参し、村役人らの立ち会いのもと、枡で米の量を確認します。全て納めれば「皆済」(かいさい)となります。不作の年など本来納めなければならない量がその時点で納められなかった場合は「未進」(みしん)と呼ばれ、麦など春にある収穫や農業以外の収入をもって後日納めます。その内容は「御年貢米算用帳」【写真1】に書き留められています。

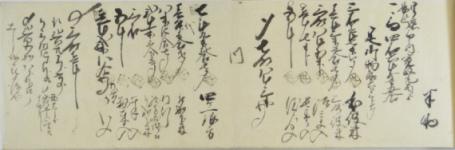

この史料によると、まず【写真2】村全体の年貢の計算があり、洪水や堤防の破損などで水に浸かって耕作に適さない土地は「川成御引高」として免除しています。畠中村では「弐百三拾九石八斗六升四合」の年貢が賦課されていることがわかります。そして、その後ろに村人一軒一軒の年貢の計算が69軒分続いています。【写真3】にある「半助」の場合、年貢以外の支払いや藩から不作の年などに還付される「被成下米」(なしくだされまい)をもらっていること、年末までに年貢の全額を納められず、翌年の「十一月晦日」にようやく「皆済」したことがわかります。この史料をはじめ、江戸時代の人びとの暮らしぶりが伝わってくるものは多数遺されており、古文書講座や展示などで引き続き紹介していきます。

写真1 御年貢米算用帳(畠中村・神前村)1829年(文政12年)12月<要家文書>

写真2 御年貢米算用帳(畠中村・神前村)1829年(文政12年)12月<要家文書>

写真3 御年貢米算用帳(畠中村・神前村)1829年(文政12年)12月<要家文書>

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2014年06月06日