5ページ

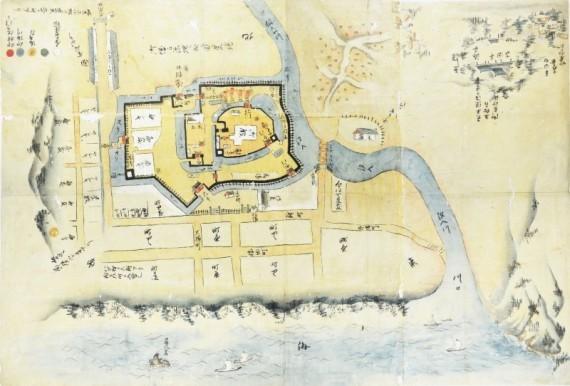

図1 相良城下町絵図<要家文書>

しかし、天明の飢饉への対応がうまくいかず、さらに贈収賄の疑惑など批判が集まるなか、将軍家治が亡くなり、意次は老中を罷免(ひめん)されました(注記)。さらに、9月に11代将軍家斉(いえなり)が就任すると、10月には2万石の領地と江戸・大坂の屋敷没収と続き、ついに天明7年11月に相良城が幕府に没収されるのです。この相良城の受け取り役を担当したのが岸和田藩主岡部長備(おかべながとも)であり、この時七人庄屋が藩主への御機嫌伺いとして相良へあいさつに参る際に、【図1】が作成されたと考えられます。

【図1】を詳しく見ていくと、中央北側から「東」に向かって「汐入川」(上流は「相良川」とある)が「海」(駿河湾)に流れ、この川から相良城の外堀(「シホ入ホリ」)に水を引き入れています。内堀は本丸(「御殿」)を取り囲むように、さらに二ノ丸にも本丸とつながる内堀がめぐらされており、外堀と内堀の間に三ノ丸があります。城下は城の南東側海までの間に「町屋」があり「市場町」「新町」「福田町」「大横町」の町名が確認されます。城の南西側は「屋敷」と書かれており、武家屋敷が立ち並んでいた場所でしょう。西端に「百ケン長や」とあるのは、足軽など下級武士の住まいと思われます。「大原口」を出ると「此(この)東ニ小松ノ並木五丁計(ばかり)アリ」「金谷へ四り」とあり、ここから、東海道金谷宿に通じる街道が延びていたことをうかがわせます。また、海には目印となる「屏風岩」とともに、船が大小五艘描かれており、海上交通で賑わっていたことが読み取れます。全体に彩色を施し、凡例に白色が「屋敷建物」、黄色が「場并(ならびに)道」、青色が「堀川」、赤色が「神社并門々」として色分けしています。

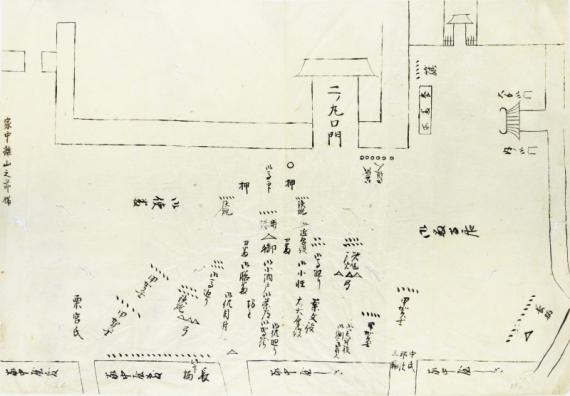

図2 家中離山之節備(かちゅうりざんのせつそなえ)<要家文書>

また、次の絵図【図2】は相良城を受け取りに来た岸和田藩の一行が相良を離れる際の軍備えで、「御」(=岸和田藩主岡部長備)を中心に、鉄砲・弓・長柄など武器を携えた者や、馬印、馬廻り、供廻り、甲賀士などの軍団が三ノ丸に配置されています。軍団の両側にある「御使番(おつかいばん)」「御留守居」と、「二ノ丸口門」の横に控えている「公儀御役人」はそれぞれ幕府の立会人であると思われ、【図1】とともに作成されたものと考えられます。

意次は相良藩主としては、宝暦8年(1758年)に入封し、明和5年(1768年)築城に取り掛かり、安永8年(1779年)に完成させました。養蚕や、ろうそくの原料となる櫨(はぜ)の栽培を奨励し、瓦焼きを助成して防火対策を進め、食糧の備蓄制度も整備しました。また、相良湊を拡張・整備して、大坂~江戸間の海上交通の中継港とし、さらに相良と東海道藤枝宿とを結ぶ相良街道(田沼街道)を整備した名君として、地元では高く評価されています。

注記:近年の研究で、その後政権を握った松平定信ら反田沼派や一橋家によって作られた悪評であり、先見的な資質をもった政治家として再評価する説が浮上しています。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日