4ページ

古絵図をひも解く

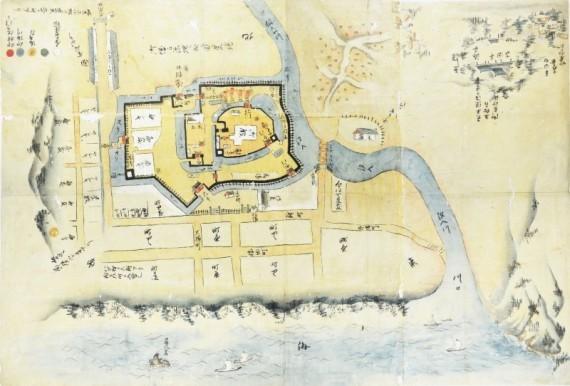

図1 相良城下町絵図<要家文書>

相良城受け取りと岸和田藩

上の絵図【図1】は、海と城下町が確認できるので、一見すると岸和田城下町の絵図かと勘違いしてしまいそうですが、城の北東側に大きな川があったり、南東側に海が描かれていたりして岸和田とは大きく違います。実はこの絵図、遠江国相良(とおとうみのくにさがら/現在の静岡県牧之原市にある)城下町を描いたものです。しかも、この絵図は岸和田藩の七人庄屋(有力な庄屋のうち上位7家のこと)である畠中村(現在の貝塚市畠中)庄屋源太夫家にのこされていました。七人庄屋の家にのこされていることも不思議ですが、相良と貝塚は直線距離にして約300キロメートルも離れているのに、どうしてこの地の城下町絵図がのこされたのでしょうか。

まず、【図1】の書かれた時期について、絵図そのものに記載はありませんが、関連する史料から天明7年(1787年)頃の絵図であることがわかっています。そして、ちょうどこの頃まで相良藩主は、歴史教科書にもその名前を確認できる人物、幕府の老中をつとめていた田沼意次(たぬまおきつぐ)だったのです。田沼意次は、享保19年(1734年)9代将軍徳川家重(いえしげ)の小姓(こしょう)に抜擢され昇進を重ね600石の旗本から5万7000石の大名にまでのぼりつめた人物です。10代将軍家治(いえはる)にも重用され、側用人から老中となり「田沼時代」を築きました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日