6ページ

◆江戸時代の砂糖作り-甘蔗(サトウキビ)栽培の普及-

サトウキビといえば、日本国内だと沖縄や奄美群島を連想する方も多いかと思います。そもそも、原産地ニューギニア島からインドに伝わったとされ、熱帯・亜熱帯で広く栽培されています。実はこのサトウキビ、かつては泉州地域でも盛んに栽培されており、茎を絞り器に通して絞り出した汁をもとに砂糖を製造しました。

岸和田藩領では、主に黒砂糖と白下糖の二種類の砂糖が作られていたようです。黒砂糖は茎の絞り汁を水分蒸発させて濃縮し、冷やし固めて作ります。白下糖(しろしたとう)は黒砂糖から丁寧に灰汁(あく)を取り除いて作られたもので、黄褐色の半固形の状態をしていて和三盆の原料となります。

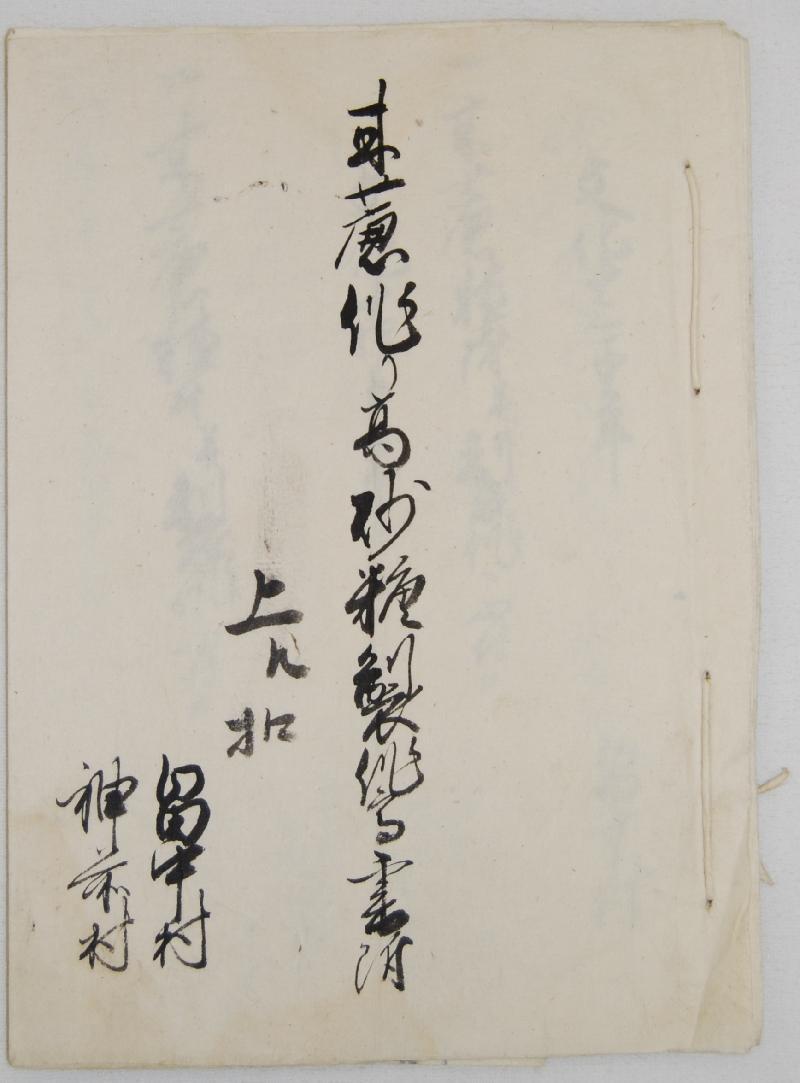

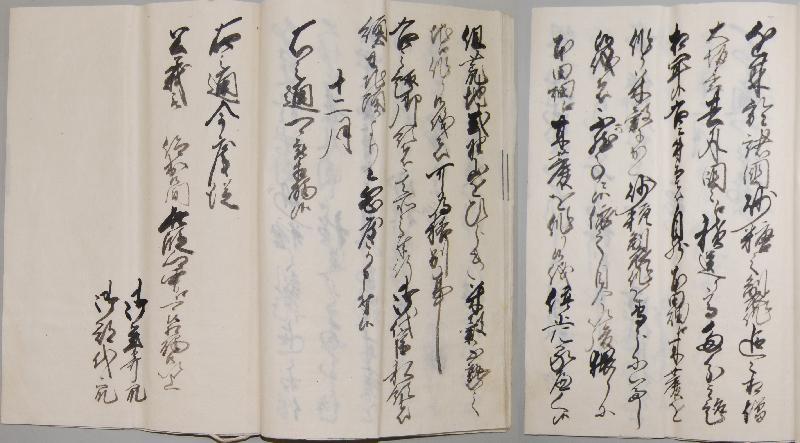

この砂糖づくりは、江戸時代後期には大きく増加し、米作りをやめて甘蔗づくりをする人たちが増えてきたため、文政元年(1818年)12月、幕府は全国に対して本田畑(古くからの田畑のこと。新しく切り開かれた田畑との対比で使われています。)での甘蔗植え付けを禁止し、米が作れないような荒れ地のみでの植え付けに制限しました。これを受けて、岸和田藩はひとまず文化13年(1816年)から文政元年(1818年)までの3年間について、甘蔗の植え付け状況と砂糖の製作高を調査し、その結果を書き付け(下写真)にして、藩へ提出するよう村々に指示しました。

なお、この法令が出される18年前の寛政12年(1800年)佐野村年寄奥左近が藩に畑荒れ地への甘蔗植え付けを願い出ており、「御大切之御田地」として米を作る田での甘蔗栽培を自ら否定しています。また、新しく甘蔗を植え付けたい人は自分たちに相談してもらって、甘蔗の種を分け与えたいとも願い出ました。このように岸和田藩では全国的な動きよりもいち早く甘蔗植え付けに制限を加えています。

甘蔗作り高砂糖製作高書附(要家文書)

幕府から出された甘蔗植え付け制限令

荒れ地での植え付けが許された甘蔗は、岸和田藩領内村々盛んに栽培されました。畠中村については、下表のとおりです。文政13年(1830年)以降は嘉永2年(1849年)・文久3年(1863年)と飛び飛びにしかデータがなく不十分ですが、表から読み取れることは、(1)文化13年(1816年)から数年のうちは、甘蔗はほとんど作っていなかった、(2)文政11年(1828年)頃には石高にして26石1斗2升8合1勺、面積にして2町2反(約21.8ヘクタール)の土地に植え付け、黒砂糖で7,680斤(4,608キログラム)が作り出されたこと、(3)販売先として大坂の砂糖商人「丸屋清兵衛」「阿波屋栄蔵」などのほか近隣の「最寄(もより)村々」へも販売されたことがわかります。

| 甘蔗植付(石) | 作付面積 | 砂糖製作高 | 販 売 先 | |||

| 文化13年 | 1816年 | 植付なし | ― | 製作せず | ||

| 文化14年 | 1817年 | 植付なし | ― | 製作せず | ||

| 文政元年 | 1818年 | 0.9892 | 8畝 | 白下糖 250斤 | ||

| 文政2年 | 1819年 | 植付なし | ― | 製作せず | ||

| 文政3年 | 1820年 | 0.4946 | 4畝 | 白下糖 140斤 | 大坂丸屋清兵衛方 | |

| 文政4年 | 1821年 | 2.5946 | 2反3畝12歩 | 白下糖 1200斤 | 大坂堀江丸屋清兵衛/大坂道頓堀日野屋定治郎 | |

| 文政5年 | 1822年 | 0.6500 | 6畝15歩 | 黒砂糖 300斤 | 御領分最寄村々 | |

| 文政6年 | 1823年 | 5.5946 | 5反3畝12歩 | 黒砂糖 2600斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛方 | |

| 文政7年 | 1824年 | 0.6500 | 6畝15歩 | 黒砂糖 300斤 | 御領分中最寄 | 新開分 |

| 文政8年 | 1825年 | 5.5946 | 5反3畝12歩 | 黒砂糖 2300斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛方 | |

| 文政9年 | 1826年 | 5.1460 | 4反1畝25歩 | 黒砂糖 1200斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛方 | |

| 2.7660 | 3反25歩 | 黒砂糖 920斤 | 御領分中近在 | 新開分 | ||

| 文政10年 | 1827年 | 8.2410 | 6反7畝 | 黒砂糖 3300斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛方 | |

| 4.1100 | 4反5畝20歩 | 黒砂糖 2250斤 | 摂州大坂粟屋利兵衛方 | 新開分 | ||

| 文政11年 | 1828年 | 23.2481 | 1町8反8畝 | 黒砂糖 6580斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛/阿波屋栄蔵/最寄 | |

| 2.8800 | 3反2畝 | 黒砂糖 1100斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛/阿波屋栄蔵/最寄 | 新開分 | ||

| 文政12年 | 1829年 | 23.2481 | 1町8反8畝 | 黒砂糖 6580斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛/阿波屋栄蔵/最寄 | |

| 2.8800 | 3反2畝 | 黒砂糖 1100斤 | 摂州大坂丸屋清兵衛/阿波屋栄蔵/最寄 | 新開分 | ||

| 嘉永2年 | 1849年 | 13.8000 | 1町1反5畝 | 白下糖 4500斤 | 最寄り | |

| 文久3年 | 1862年 | 12.0000 | 6反 | 白下糖 2200斤 | 最寄村々 |

このように、岸和田藩領の村々では一時期甘蔗栽培が活発におこなわれていたことがわかりました。現在では見ることのできないサトウキビ畑が19世紀の初めごろには広がっていたことでしょう。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日