岩橋善兵衛と望遠鏡

岩橋善兵衛とは・・・・?

岩橋善兵衛(1756~1811)

岩橋善兵衛は1756年、貝塚脇浜新町で生まれました。幼い頃から利口で器用で自然科学に関心が深かったようです。

成人になってからは昼は眼鏡職人として眼鏡のレンズを磨いて販売して生計をたてながら、オランダからの渡来品の望遠鏡を見て研究を重ね、向学心を燃やし続けました。

やがて、日時計を考案したり窮理(物理)を極めるために自然科学者に教えを乞い、ひとかどの科学者になりました。そして1793年、38才のときに、自信作の望遠鏡を京都に持参し、医師や当時の知識人の集いで日本で初めての天体観望会を行いました。

その後も独自のアイディアで様々な望遠鏡を製作し続けました。

紙を幾重にも巻き漆を塗った一閑張望遠鏡や竹筒の望遠鏡など、舶来品に優るとも劣らぬ望遠鏡を作りました。当時の日本で自らレンズを磨き望遠鏡の製作を専業としていたのは善兵衛だけで、性能や製作数も他の職人を圧倒していました。

寛政改暦では徳川幕府の天文方に用いられたのをはじめ、日本地図作成時には伊能忠敬にも用いられ紀伊和歌山の徳川家、近江彦根の井伊家、播磨明石の松平家など諸大名や江戸、大阪、京都の学者から天体観測用や軍事・航海目的のため需用が高まりました。

また月の満ち欠けや星の位置や大阪湾の潮の干満を読み取るオリジナル星座早見盤(平天儀)を作成し江戸時代の日本の自然科学や天文学の発展に貢献しました。善兵衛の望遠鏡やこれらの観測機器や解説書は大阪府の有形文化財・歴史資料に指定されています。

善兵衛望遠鏡の特徴と仕組み

- 「岩橋」の銘のあるものが多数見つかっています。

- 箱に商標の貼られているものもあります。

- 車形模様など、サイクツモリ帳に記された模様などがほどこされています。

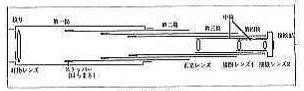

一閑張り望遠鏡については、4または5段の鏡筒からできていて、レンズは4枚使われています。

善兵衛式望遠鏡の断面図

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 善兵衛ランド

電話:072-447-2020

ファックス:072-447-0149

〒597-0105

大阪府貝塚市三ツ松216

更新日:2023年06月19日