基礎部分の調査(築地塀)

願泉寺の築地塀基礎

築地塀(解体前)

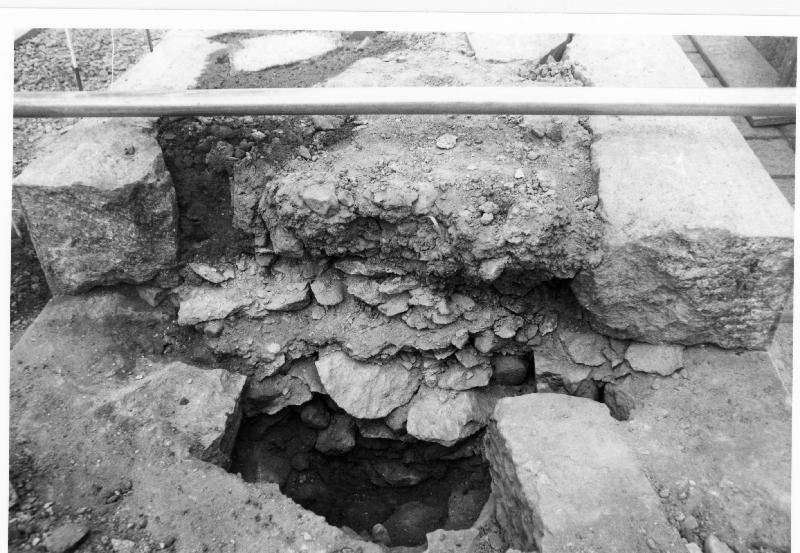

北築地塀基礎断面

願泉寺の修復工事に伴い、境内正面の築地塀の解体が行われました。

今回の解体工事によって、築地塀基礎の内部がどのように組まれているか(裏込め構造)を観察することができました。

築地塀基礎の長さは約61メートル(南北合計)、幅は約1.3メートル、高さは0.6メートルです。使用されている石材は、長さが約1.5メートル、厚さは0.2メートル~0.3メートル、奥行きは0.25メートル~0.3メートルの花崗岩で3段に積み上げられています。

両側に積み上げた石材の内部は、10センチメートル前後の板状の割石と粘土でしっかりと充填されています。これが3層ないし4層構造となっており、石材の積み上げと裏込めを繰り返しながら、基礎が崩れないよう造られています。割石を用いる理由としては、水はけを良くし、土圧による基礎の膨張を防ぐ役目があります。土だけの裏込めでは、土が流出するおそれがあるからです。

解体を行った職人によると、築地塀基礎の石積みは非常に入念な工作がされているそうです。

現在見られる築地塀基礎は基礎を解体した時に出土した瓦や陶磁器から、18世紀後半以降に造られたものと考えられます。

注:「割石(わりいし)」とは、形を決めずに原石を割ったままのもの。(石材の加工に際して、打ち割った屑石など。)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日