6ページ

古文書講座‐市内に残る身近な古文書‐

江戸時代の抜け荷と異国船

令和元年6月5日から7月10日にかけての水曜日、全5回にわたり「江戸時代の抜け荷と異国船」と題して古文書講座を開催しました。

江戸時代、キリスト教国からの人の来航や日本人の出入国を制限し、貿易を管理・統制する政策、いわゆる「鎖国」が行われていました。そのような中、江戸時代にたびたび禁止令が出された抜け荷と、長崎での貿易を許されていたオランダ・中国以外の国がやってきた時の対応を古文書(要家文書<畠中>・福原家文書<福田>など)から読み解いていきました。

18世紀中期に出された幕府のお触れ書きによると、1.漂流船を装っている事例が近年確認されていること、2.抜け荷の取り締まりを徹底することを求めています。特に領主に対しては、抜け荷をした者が他所で捕えられた際は、領主の「越度」(おちど=過失、失態)として、幕府は取り締まりが不十分な領主の責任を厳しく追及する姿勢に立っていました。とりわけ長崎近辺は抜け荷が繰り返し行われたため、「舟切手」と呼ばれる船の交通手形の検査を厳しく行い、抜け荷をする者に船を貸した者は捕まえるようにとの方針が示されました。

また、同時にキリスト教宣教師の日本への入国を禁止し、日本人に変装してやってくる南蛮人の子孫に対し警戒するよう呼びかけています。島原の乱後ますます厳しくなる禁教令のため、日本近海にやってくる異国船に注意を払い、不審な者の密告を奨励し、拷問にもかけるという江戸時代の暗い側面を古文書から読み解きました。

古文書解読に集中する受講者のみなさん

古文書講座60(通算287回~291回)のお知らせ

テーマ

江戸時代の凶作と歎願(たんがん)

日時

第1回 令和元年10月9日、

第2回 10月16日、

第3回 10月30日、

第4回 11月6日、

第5回 11月13日

いずれも水曜日午後1時15分~3時45分

会場

貝塚市民図書館2階視聴覚室

資料代

100円

申込

住所・氏名・電話番号を、電話・ファックス(072-433-7053)・Eメールのいずれかで、下記お問い合わせ先まで事前にお申込みください。

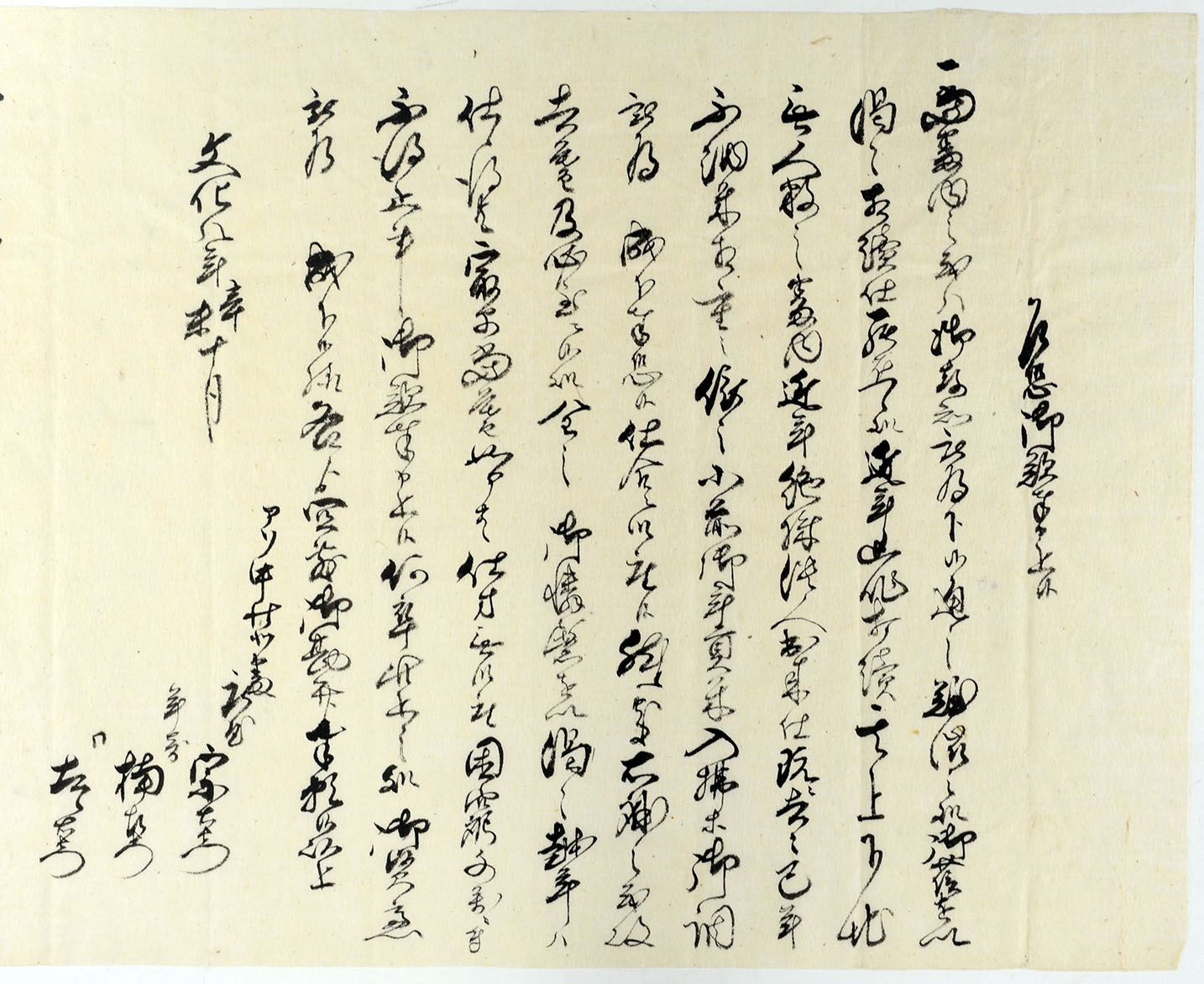

凶作打ち続きにつき年貢越年願い(要家文書)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室 郷土資料室

電話:072-433-7205

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目12番1号 市民図書館2階

更新日:2019年10月04日