7ページ

古文書講座-市内に残る身近な古文書-

江戸時代のものづくり2

平成31年1月16日から2月13日にかけての水曜日、全5回にわたり、「江戸時代のものづくり2」と題して古文書講座を開催しました。

平成30年10月から11月に開催した「江戸時代のものづくり」では菜種や綿実から油を取り出す油づくりを取り上げましたが、今回は瓦づくりや味噌(みそ)・醤油(しょうゆ)づくりをテーマに、当時のものづくりを考えました。

江戸時代、建物が密集する都市では、たびたび大規模な火災に見舞われました。このような中、防火の観点から庶民の間にも瓦が普及し、貝塚市域でも瓦葺きの建物が増えていきました。瓦屋は瓦の材料となる粘土を確保するため、田畑の下にある粘土まで必要とするほどでした。粘土を取った土地の使用料と年貢を支払う約束をした古文書から、その事実が明らかになりました。また、多岐にわたる瓦の種類が当時の注文書から確認されました。今と異なり、軒平瓦(のきひらがわら)を「からくさ」、軒丸瓦を「ともえ」と呼んでいたこともわかりました。

また、味噌・醤油については、貝塚寺内町に「味噌醤油仲」という13軒の同業者で株仲間を結成していました。そもそも味噌と醤油は原料と作り方が似ており、当時は一緒に作られることが多かったようです。前回の油屋仲間も同様ですが、幕府公認の株仲間に加入しなければなりませんでした。貝塚の場合は、直轄地の堺を治めるとともに、和泉国を取りまとめる幕府の出先機関である堺奉行所に許可を願い出ていることを読みといていきました。

受講者の方からは「貝塚に瓦を製造するところがあったことに興味を持ちました。粘土を使った他の職業についても知りたいです」などの声が寄せられました。

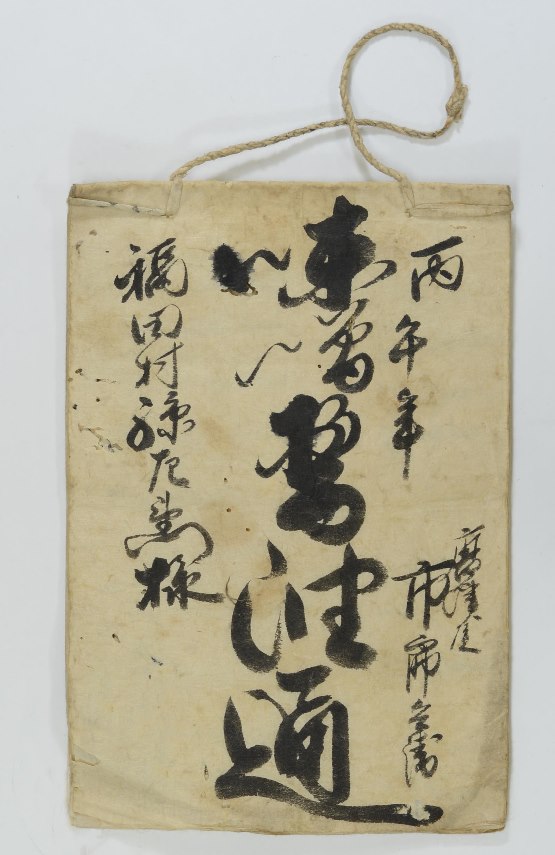

味噌醤油通(かよい) 福原家文書

味噌醤油通の解説

江戸時代の買物記録。代金は年に数度一括して支払われたことがわかります。

古文書講座59(通算282回~286回)開催のお知らせ

テーマ

江戸時代の抜け荷と異国船

日時

第1回 令和元年6月5日

第2回 6月12日

第3回 6月19日

第4回 6月26日

第5回 7月10日

いずれも水曜日午後1時15分~3時45分

会場

貝塚市民図書館2階視聴覚室

資料代

100円

申込

住所・氏名・電話番号を、電話・ファックス(072-433-7053)・Eメールのいずれかで、下記お問い合わせ先まで事前にお申込みください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室 郷土資料室

電話:072-433-7205

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目12番1号 市民図書館2階

更新日:2019年06月01日