5ページ

岩橋善兵衛と望遠鏡7 -善兵衛をめぐる人びと その4‐

善兵衛の望遠鏡は、『寛政暦』(かんせいれき)の作成に大きな役割を果たしたことが知られています。テンプス64号で紹介した高橋至時(たかはし よしとき)とともに、この改暦の中心となったのが大坂商人の間重富(はざま しげとみ)でした。

重富は、通称を「十一屋五郎兵衛」(といちや ごろべえ)といい、大坂長堀富田屋町(現在の大阪市西区)で質屋を営んでいました。善兵衛が遺した「仕入方直段控帳」(しいれかたじきだんひかえちょう)には、「長堀富田屋橋北詰」の「十一屋五郎兵衛」という重富の名前が記され、「右ハ天文者」という添書があります。重富は、多くの知識人たちと交流のあった大坂商人である木村蒹葭堂(けんかどう)と親交があったことから、寛政5年(1793年)の秋に大坂豊後町(びんごまち)の平野屋作兵衛宅で行われた天体観測(テンプス63号参照)を通じて善兵衛の望遠鏡を知ったのではないかと思われます。

重富は、麻田剛立(あさだ ごうりゅう、テンプス67号参照)門下では高橋至時と肩を並べるほどの実力者であったため、寛政7年(1795年)、町人身分でありながら幕府から暦学御用(れきがくごよう)を命じられ江戸へ上りました。重富は、浅草の司天台(してんだい、幕府の天文台)で暦の作成にかかわる天体観測に従事しました。この時、司天台には重富の紹介で善兵衛の望遠鏡が備えつけられ、観測に重宝されたといわれています。

寛政9年(1797年)の『寛政暦』完成後、その功績を認められた重富は苗字帯刀を許され、大坂に帰りましたが、間家は、明治に至るまで大坂で幕府の天文御用をつとめました。

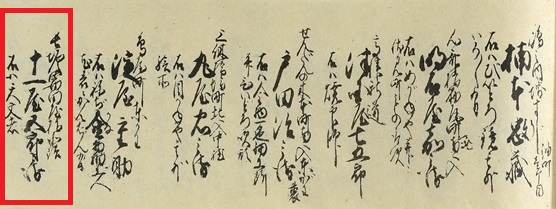

「仕入方直段控帳」に見られる「十一屋五郎兵衛」(間重冨)の記載部分

『貝塚市の70年』を読む会(令和元年度上半期)のお知らせ

6月以降も引き続き、テーマに沿った講座を毎月開催してまいります。内容等は下記のとおりですので、ふるってご参加ください。

内容

6月30日(日曜日)第32回「環境衛生事業の進展」

7月28日(日曜日)第33回「東洋の魔女と東京オリンピック」

8月25日(日曜日)第34回「貝塚駅前再開発事業の展開」

9月29日(日曜日)第35回「二色埋立地の開発とパークタウンまちびらき」

講師

社会教育課職員

会場

貝塚市歴史展示館(ふるさと 知っとこ!館)

申込

住所・氏名・電話番号を、電話・ファックス(072-433-7053)・Eメールのいずれかで、下記お問い合わせ先まで事前にお申込みください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室 郷土資料室

電話:072-433-7205

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目12番1号 市民図書館2階

更新日:2019年06月01日