3ページ

七人庄屋と新田経営

岸和田藩では早くから新田開発が奨励され、村の中の荒れ地などで開墾が進められました。大規模なものでは一つの村として独立するものもあらわれました。明暦元年(1655年)、阿間河谷(あまがたに)(現岸和田市真上町とその周辺)の土地が開墾され、一つの村(面積17町余り=約17ヘクタール、石高130石余り=米俵約325俵)として独立しました。この村は開発者、真壁(まかべ)新左衛門の名前がなまって「真上(まかみ)新田」と呼ばれました。

その後新田の地主が変わっていく中、寛政元年に、岸和田藩から七人庄屋と郷会所(岸和田城内にあった村役人たちの寄合所)に対し、真上新田の経営が任せられました。一般に村々が共同して使う経費は、村々から集めるもので、新田の地代収入が当てられた事例は他に類を見ない仕組みです。

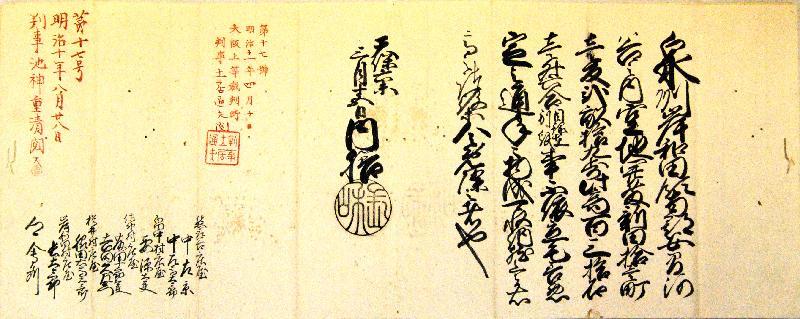

要家文書 真上新田諸役(しょやく)免許状 1通

真上新田諸役免許状の解説

天保6年(1835年)3月15日付で、岸和田藩主「内膳(ないぜん)」=岡部長和(ながより)から七人庄屋と郷会所に対して出された真上新田の諸役(年貢以外の諸税)を免除する旨を記した黒印状(こくいんじょう)です。宛先に「畠中村庄屋 要源太夫」の名前が見えます。

七人庄屋と相良城請取(さがらじょううけとり)

天明7年(1787年)11月、岸和田藩主岡部長備(おかべ ながとも)は幕府の命により、かつて老中として権勢を誇っていた田沼意次(たぬま おきつぐ)(下図版)の居城、遠江国(とおとうみのくに)相良城(現在の静岡県牧之原市)を請け取る役目を担いました。この時、七人庄屋らが岸和田藩主への御機嫌窺(ごきげんうかがい)として、相良まで出迎えたことが記された道中の記録が見つかっています。また、相良城下町の絵図や軍備(ぐんぞなえ=兵の配置図)もともに確認されています。当時まだ正式には七人庄屋には加わっていない段階で、同様な役割を求められていた要源太夫は、病気のため旅には同行できなかったものの、関係する絵図や古文書を数多く遺しました。

注意 相良城の関係史料は、相良城跡が残る牧之原市において、今年が「田沼意次侯生誕300年」に当たることを記念する展覧会やパンフレットなどで紹介されています。

牧之原市史料館所蔵 田沼意次侯画像

写真提供 牧之原市教育委員会

このように岸和田藩の七人庄屋は多岐にわたる役割を果たしていたことが、要家文書から確認されました。さらに今後研究が進むことで、畠中村・神前村と周辺の村々、紀州街道沿いの新町や貝塚寺内町との結びつきなどが究明され、そこに住む人々の暮らしぶりが明らかになることが期待されます。

更新日:2019年06月01日