7ページ

古文書講座-市内に残る身近な古文書-

岸和田藩の年貢のしくみ

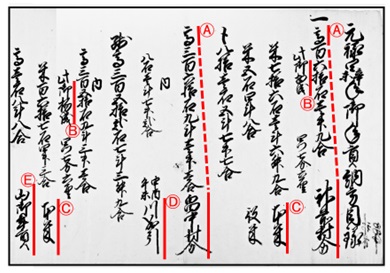

元禄四辛未年御年貢納方目録(前半部)

令和6年6月5日・12日・19日・26日、7月10日の水曜日と、6月7日・14日・21日・28日、7月5日の金曜日の2グループに分けて、「岸和田藩の年貢のしくみ」と題し、古文書講座を開催しました。

これまでの講座アンケートでリクエストの多いテーマの一つで、地元岸和田藩の年貢のしくみが幕府や他の領主と異なる部分が多いと伝わることから、実際に古文書を読み解いて、どのように違うのか教えてほしいとの声があり、今回テーマに取り上げました。

まず、元禄4年(1691年)に岸和田藩の代官から神前(こうざき)村・畠中(はたけなか)村の村役人たちに宛てられた御年貢納方(おさめかた)目録を見ていきました。村から代官に提出する年貢勘定目録と対(つい)になるもので、納めた年貢の内訳が記されており、年貢を確かに受け取ったとして、代官から村役人に渡したものです。この目録には、まずa「高…○○村分」(○○村の石高)、b「御物成」(田畑などに掛かる年貢率)、a×b=c「本米」(本年貢)、d「川成引(かわなりびき)」(水害などで田畑が水没したため、数年間年貢を掛からなくなった土地)や、e「山御年貢(やまおねんぐ)」(山の用益権を持つ村に掛かる税)などが記されています【右写真】。また、新たに開墾した新田畑についてもその石高と年貢の記載が見られますが、他の土地と比べて年貢率が低く設定されています。文末には、藩の米蔵に年貢米が納められたことを代官が確認したとあります。

次に、寛永13年(1636年)に岸和田藩に提出した年貢計算の控えを見ていきました。5年前に藩は石高を5万石から6万石へと引き上げました。領地は全く増えていませんが、実際の収穫高が高かったことから、それに合わせて石高が増やされました。しかし、それでも年貢率は高く、年貢率は一般には4割から5割程度であるのに、岸和田藩では9割を超える高い率が課せられた村が多数ありました(神前村・畠中村は4割7分台と高くはなかった)。そのことから「岸和田藩は8万石の規模を誇る」と、肥前平戸(現在の長崎県平戸市周辺)藩主松浦静山(まつらせいざん)が文政4年(1821年)以後にあらわした『甲子夜話』(かっしやわ)で紹介されたほどです。

最後に、延宝4年(1676年)に貝塚卜半寺内(ぼくはんじない)に暮らす岸和田藩領の土地を所持する地主が、年貢を納めないという事件が発生し、この対応に関する古文書を取り上げました。この際、寺内の領主卜半氏(5代了匂・りょうこう)は岸和田藩に謝罪し、地主たちは二度と年貢未納をおこさないことを約束していることが明らかになりました。

これらの内容を受けて、受講者の方から「岸和田藩の江戸時代における年貢のしくみについて、貝塚の神前・畠中両村が納めていた年貢の状況が具体的に記録されている史料で学ぶことができたのは大変勉強になりました」との感想が寄せられました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年10月15日