5ページ

岩橋善兵衛と大坂の天文学者たち その2

高橋至時・間重富と岩橋善兵衛の望遠鏡

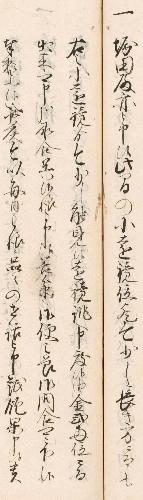

国立天文台所蔵『星学書簡』上巻(国文学研究資料館国書データベース掲載画像)より。3行目下部(囲み部分)に「善兵衛へ御便之節、御問合可被下候」とあります。

岩橋善兵衛は高橋至時と間重富が改暦事業を命じられた2年前の寛政5(1793)年、京都と大坂で天体観測会を行っています。これ以後善兵衛の望遠鏡の性能が大坂の天文学者たちに広く知られるようになったものと思われます。

至時の次男渋川景祐(しぶかわかげすけ)が編さんした『星学書簡』には至時と重富の往復書簡が掲載されていますが、その中に望遠鏡の調達先として善兵衛の名前が複数確認できることから、至時と重富は早くから善兵衛の存在を知っていたことが推測できます。

善兵衛の望遠鏡の販売ルートとして、善兵衛‐重富‐至時ルートは有力な販売ルートの一つでした。至時はさまざまな依頼を受けて善兵衛への注文を大坂にいた重富に送り、注文を受けて製作された望遠鏡は重富を介して江戸の至時の元へ送られ、至時から幕閣の人びとや伊能忠敬の手に渡ったのでした。

例えば、寛政10(1798)年12月13日に至時が重富に宛てた書状には、「堀田殿、また申され候(そうろう)、この間の小遠鏡くらいか、今少し長き方にても右の小遠鏡より今少しよく見え候遠鏡あつらえ申したく候よし、金弐(に)両くらいにて出来申すべきか、承合(しょうごう)くれ候よう申され候、善兵衛へお便りの節(せつ)、お問合せくださるべく候、頼み上げたてまつり候」とあり、堀田正敦(ほったまさあつ/幕府の若年寄)殿が、小型で性能の良い望遠鏡を注文したく、金2両くらいで出来るか調べて欲しいと言っているので、善兵衛へ便りを出す際に問い合わせて欲しい、と記しています。

伊能忠敬

このように、当時の大坂には優秀な天文学者たちが集まり、岩橋善兵衛の望遠鏡は麻田剛立門下の高橋至時と間重富によって幕府の知るところとなり、改暦事業という国家事業を支えました。そして時を同じくして、至時の弟子となった伊能忠敬が全国測量を行うこととなり、ここでも善兵衛の望遠鏡は無くてはならないものとなりました。今回紹介した大坂の天文学者たち、そして何より善兵衛が製作した望遠鏡が、歴史上直接会うことがなかった善兵衛と忠敬の2人を結びつけたのでした。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年10月15日