4ページ

岩橋善兵衛(いわはしぜんべえ)と大坂の天文学者たち

貝塚市の生んだ江戸時代の科学者、岩橋善兵衛(1756年~1811年)は、当時日本一性能の良い望遠鏡を製作しました。正確な日本地図を作製した伊能忠敬(1745年~1818年)も、全国測量に際し観星鏡(かんせいきょう)(国宝「伊能忠敬関係資料」)という善兵衛の望遠鏡を使用していました。そして、望遠鏡を介してこの2人をつなぐ役割を果たしたのが大坂の天文学者たちでした。本号では、2人をつないだ大坂の天文学者たちを紹介します。

大坂の天文学者 麻田剛立(あさだごうりゅう)

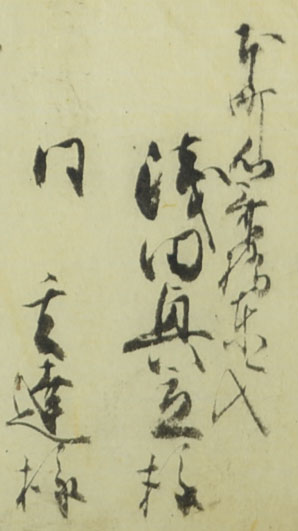

岩橋家文書「仕入方直段扣帳」には、得意先として「本町心斎橋東へ入/浅田興立(麻田剛立)様/同玄達(立達/りゅうたつ、剛立の養子)様」とあります。

江戸時代は、鎖国政策で外国書籍の輸入が厳しく制限されていたため、海外の進んだ科学技術が入ってこない時代でした。しかし、8代将軍徳川吉宗が外国書籍の輸入を緩和したため、18世紀後半になると西洋の天文書を漢訳した天文書が中国清(しん)から、輸入され民間の天文学者たちの手にも入るようになりました。

こうした天文書をもとに西洋天文学を独学で学んだ天文学者の一人が、大坂の本町四丁目(現在の大阪市中央区本町三丁目付近)に住んでいた麻田剛立(1734年~1799年)でした。剛立は、もと豊後国杵築藩(ぶんごのくにきつきはん)(現在の大分県杵築市)の藩医でしたが、天文学を志す気持ちが強く、38歳のころ脱藩して大坂へ出ました。脱藩に際して「麻田剛立」と改名し、大坂では医者として生計を立てながら天文塾「先事館」(せんじかん)を開いて天文学研究に没頭しました。先事館で行われた研究は非常に近代的でオープンなもので、中国天文書から最先端の西洋天文学を弟子たちとともに学び、西洋天文学の理論を天体観測で確認した上で、独自の研究理論を考案するというものでした。

天文学を基礎とした剛立の活動は、不具合の多かった暦(こよみ)「宝暦暦」(ほうりゃくれき)の改定を計画していた幕府の目にとまりました。幕府は剛立を天文方(てんもんかた)に登用しようとしましたが、剛立は脱藩したことや高齢であることを理由に辞退し、弟子である高橋至時(たかはしよしとき)(1764年~1804年)と間重富(はざましげとみ)(1756年~1816年)の2人を推薦したのでした。

高橋至時と間重富

高橋至時(左)と間重富(右)

高橋至時は大坂京橋口御定番同心(ごじょうばんどうしん)をつとめた下級武士で、間重富は質屋を営んだ町人でした。2人は天明7年(1787年)ごろに麻田剛立に入門したとされ、至時は天文学の理論面の才能を、重富は観測機器の改良や発明など技術面の才能を持っており、剛立の弟子の中でも特に秀でた実力を備えていたといわれています。

2人が江戸への出府を命じられたのは寛政7年(1795年)3月のことでした。暦の改定を行う改暦事業を下級武士や町人に担当させることは異例のことでしたが、武士であった至時は幕府天文方に昇進し、町人の重富は暦学御用(れきがくごよう)として天文方を補佐しました。この改暦事業にあたっては、重富が調達した岩橋善兵衛の望遠鏡が幕府の天文台「司天台(してんだい)」に設置され、日々の天体観測に活躍しました。そして、2年後の寛政9年(1797年)には最新の西洋天文学の成果を採用した新しい暦が完成し、翌10年から「寛政暦」(かんせいれき)として施行されました。

改暦を無事に終えた至時は、天文方として江戸に残り研究を続けながら、弟子の伊能忠敬の全国測量をサポートしていくことになります。一方、重富は大坂へ戻り、家業を続けながら幕府の御用観測と研究を行い、天文方をサポートしました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年10月15日