3ページ

「蕎原(そぶら)とちのき谷」が日本遺産に追加認定されました その2

【蕎原とちのき谷について】その2

『葛嶺雑記(かつれいざっき)の記述

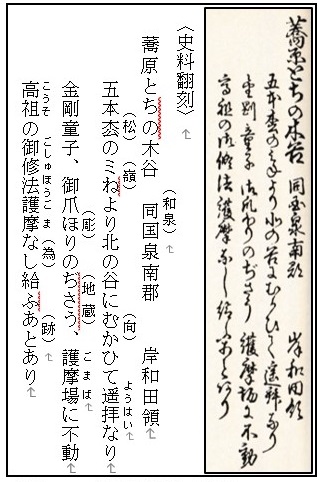

写真2 『葛嶺雑記』(抜粋)

右側に「蕎原とちの木谷」の記述、左側にその史料翻刻を付けています。

まず古い文献ですが、江戸時代末期にあたる嘉永2年(1849年)に、智航上人(ちこうしょうにん)という行者が、葛城二十八宿(役行者が法華経を埋納(まいのう)した28の塚のこと)の実地調査を行い、『葛嶺雑記』という書物をあらわしました。この中に「蕎原とちの木谷」について右のような記述があります【写真2】。

<解釈>五本松の峯から、北方にある蕎原とちのき谷に向かって拝んだ。とちのき谷には金剛童子、役行者が爪で彫ったという地蔵、護摩行をおこなう場所に不動明王(不動の滝のこと)、役行者が護摩修法をなされた跡がある。

五本松の峯は和泉山脈にある峯のひとつで、本市と泉佐野市の市境にあたります。蕎原とちのき谷は役行者ゆかりの行場ですが、現地に行くには、葛城二十八宿をまわるルートからはずれ、山を下りる必要があるため、智航上人は見晴らしのよい五本松の峯からとちのき谷を拝むにとどめたのでしょう。

現地調査

写真3 巨石が転がる谷の様子

『葛嶺雑記』の記述を確認するため、本年2月に土地所有者の許可を得て現地調査を実施しました。谷の水量は深い所でも足首までしかありませんでしたが、巨石が転がる険しい場所【写真3】を登っていくと、やがて岩壁がそそり立つ落差10メートルもの滝が現れました。これが『葛嶺雑記』に「不動」と記され、滝そのものが不動明王としてあつく信仰された「不動の滝」です【写真4】。また谷から尾根に登り、滝の上に回り込むと、小さな祠(ほこら)の跡と考えられる基壇が残っていました。断言はできませんが、『葛嶺雑記』に記す金剛童子をまつった祠の跡ではないかと考えています。

【今後の調査について】

写真4 下から見上げた「不動の滝」

追加認定は実現しましたが、蕎原とちのき谷については現地を一通り確認したにすぎません。今後も継続的に調査を進め、新たな発見があれば本紙でご報告します。

なお10月26日(土曜日)には泉南市、熊取町とともに、日本遺産追加認定の合同報告会を本市役所6階福祉センター多目的ホールで開催いたします。詳細は本市ホームページをご覧ください。

(注意)蕎原とちのき谷は私有地につき立ち入りはできません。石の道標は道沿いにありますのでご覧いただけます。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室 郷土資料室

電話:072-433-7205

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目12番1号 市民図書館2階

更新日:2024年10月15日