6ページ

古文書講座-市内にのこる身近な古文書-

岩橋善兵衛の望遠鏡と天文

源兵衛(2代目以降)が苗字を名のることを特別に許された賞誉状

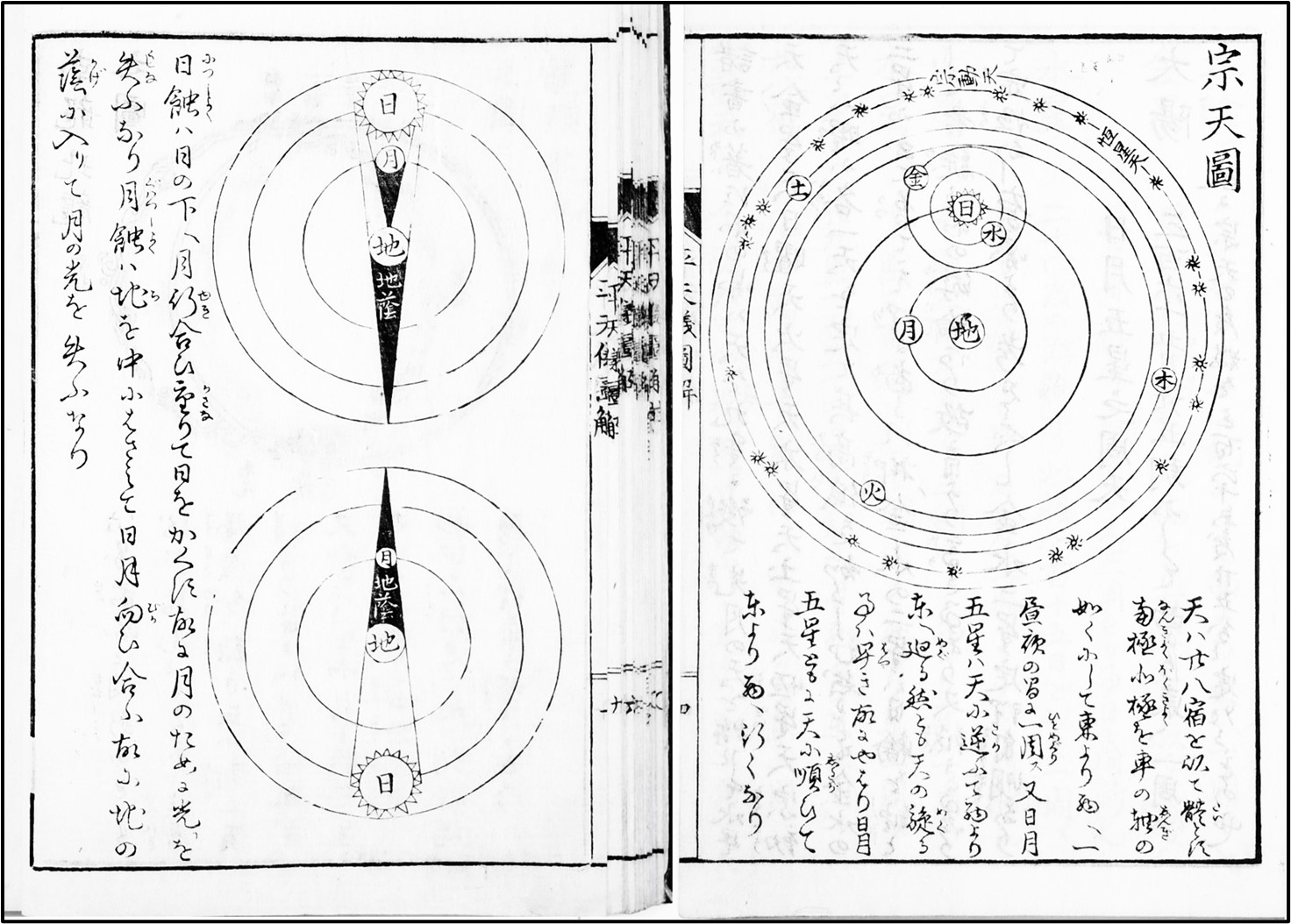

令和6年3月13日・27日、4月10日・17日・24日の水曜日と、3月15日・29日、4月5日・12日・19日の金曜日の2グループに分けて、「岩橋善兵衛の望遠鏡と天文」と題し、古文書講座を開催しました。 江戸時代中期に、望遠鏡製作の高い技術力を持つ職人であり、天文学者として書物も著した貝塚の偉人、岩橋善兵衛に関する古文書を読み進めました。 まず、岸和田藩からの賞誉状(しょうよじょう、藩のために貢献した人物などをほめたたえ、褒美をとらせる書状)【上写真】について読み解きました。望遠鏡作りの功績を評価され、藩の御用をつとめたこと、先祖から相伝の品々を献上したことに対し、褒美として苗字を名のることを許す内容が記されていました。さらに、善兵衛の著書『天文捷径 平天儀図解(てんもんはやみち へいてんぎずかい)』の一部を抜粋して紹介しました【下写真】。この本は享和2(1802)年に出版された天文解説書であり、自身が観測した太陽・月・惑星の図を掲載しています。地球を中心にその周りを太陽や月、ほかの惑星が回っている天動説(てんどうせつ)で図示されています。また、太陽の黒点や月のクレーターの成り立ち、日食や月食のしくみなどを、関連する他の書物と比較して解説しています。

『天文捷径 平天儀図解』より抜粋

地球と太陽・月・惑星などの関係を図示した『宗天図』(右)と日食・月食のしくみ(左)を解説している。

講座では珍しく手書きとは異なる印刷された書籍を取り上げました。この本では今は使われることのない変体仮名(へんたいがな、今のひらがな・カタカナ以外のかな)が多くみられ、いささか読みにくいものでしたが、図の解説として意味を取っていくと、当時の天文学の実態がわかり、引き込まれていく内容でした。

参加者の方からは「身近に歴史上の偉人を感じることができました」「この頃の善兵衛さんの天体研究は偉大すぎます。貝塚の誇りです」などの感想をいただきました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年06月25日