4ページ

根福寺城(こんぷくじじょう)跡の調査 -ドローン測量を実施しました-

ドローン飛行のようす

根福寺城は、大川と秬谷(きびたに)の集落の北にある山城です。和泉国守護代の松浦肥前守守(まつらひぜんのかみまもる)が天文12(1543)年に「野田山城」の名で築き、その後根来寺が奪い取り改称した城で、和泉地域随一の規模を誇ります。貝塚市では、令和3(2021)年3月と令和4(2022)年3月に根福寺城跡の状況を歩いて調べる「踏査」(とうさ)を実施し、その概要を本誌74号、78号で紹介しました。今回は、大阪府教育庁文化財保護課が令和6年2月に実施したドローンによる測量調査を紹介します。

府内には、中世城館(鎌倉時代~戦国時代に築かれた城や砦、武士の館など)の跡が数多くのこっています。大阪府教育庁は、こうした中世城館を計画的に保護し、活用を図るために、平成18(2006)年度から府内の中世城館の分布調査に着手しました。すでに河内地域、摂津地域の調査は完了し、令和5年度からは本市を含む和泉地域の調査が始まっています。この調査の一環として、本地域を代表する大規模な山城である根福寺城跡の正確な測量調査が実施されました。

調査はドローンを使ったレーザー測量によって行われました。ひと昔前であれば、こうした広い範囲の測量には、飛行機やヘリコプターを使用し、一定の高度で飛行しながら地上を撮影する「写真測量」が一般的でしたが、大がかりで手間がかかる上、山のように木々が生い茂った場所では地面が見えないため、正確に測量するのは難しいという制約がありました。しかし現在では、木々が生い茂っていても測量を行うことのできるレーザー測量の装置をドローンに搭載して飛ばすことによって、従来よりも手軽でありながら、精密に測量を行うことができるのです。右上写真は城跡の北西にある千畳敷(せんじょうじき、平たん地を意味する地名)という広い区画(城の郭(くるわ)のひとつ)で行われた実際の測量作業の様子です。

レーザー測量は正確な測定が可能である上、立体表示や断面図の作成も容易であるため、今後の測量データの分析によりこれまで知られていなかった根福寺城の遺構が明らかになるかもしれません。大阪府から調査報告書が刊行されましたら、調査成果について本誌で紹介する予定ですのでご期待ください。

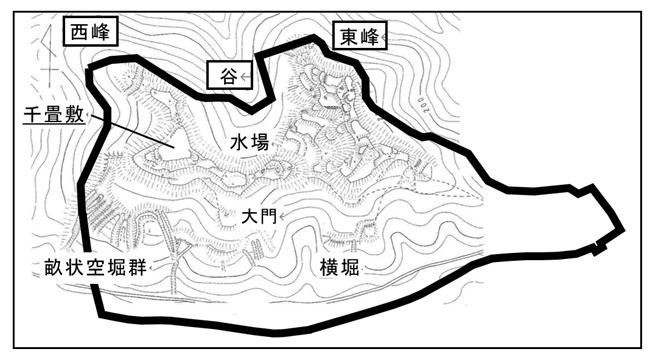

縄張り図にドローンの撮影範囲(囲んだ部分)を合成

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年06月25日