2ページ

貝塚市内の竜(龍)にまつわる寺院と神社

令和6(2024)年は辰(たつ)年です。十二支の辰は、動物にあてはめると竜(龍)に当たります。竜は古代中国に起源を持つ想像上の霊獣で、日本には飛鳥時代に仏教をはじめとする文化とともに朝鮮半島を経由して伝わりました。そして、日本古来の信仰などと混じり合い、水を司(つかさど)る竜神として古くから信仰されてきました。また、神秘的な力を持つめでたい存在として広く親しまれ、多くの説話や美術作品、そして私たちの日常生活を彩る生活用品にもその姿を見ることができる身近な存在です。

今号では、令和6年が辰年であることにちなみ、貝塚市内の竜にまつわる寺院と神社と、そこにのこる竜にまつわる文化財を紹介します。

<高龗(たかおかみ)神社>

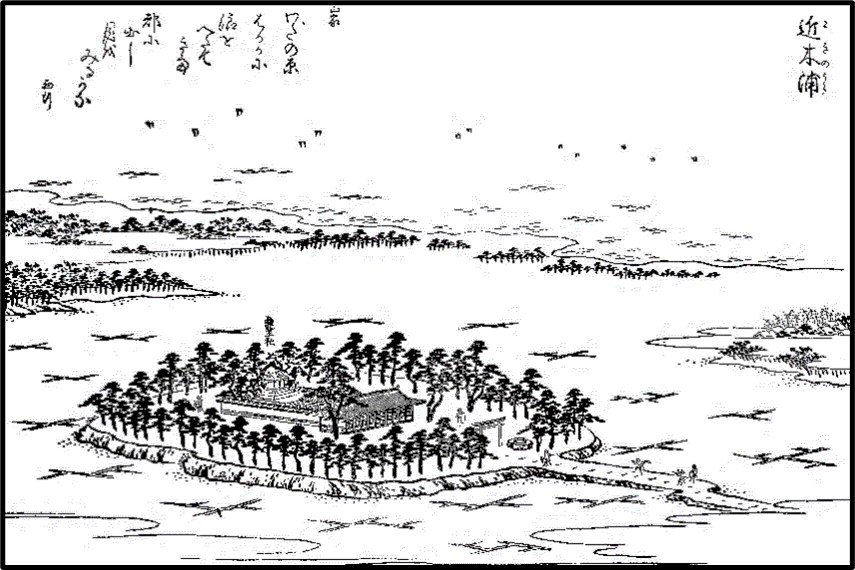

図1 『和泉名所図会』の「近木浦」図

貝塚市脇浜にある高龗神社(脇浜戎大社)の祭神の1柱である高龗大神は、日本神話に登場する水や雨を司る神です。当社が建つ場所は「竜王崎」と呼ばれ、平安時代初期の僧、弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)の祈りにより「八大竜王」(はちだいりゅうおう)という竜の神さまが出現した場所と伝えられています。江戸時代には、観光案内『和泉名所図会』

(いずみめいしょずえ)の「近木浦」(こぎのうら)図に社名が記され、「龍王社(りゅうおうしゃ)」と呼ばれていたことが分かります【図1】。また、空海が呼び出した八大竜王は和泉葛城山に飛び去ったことから、その山頂にも高龗神社が祀られ、両社はともに水や雨を司る神さまとして信仰され、干ばつの年にはさまざまな雨乞い神事が行われてきました。

<水間寺>

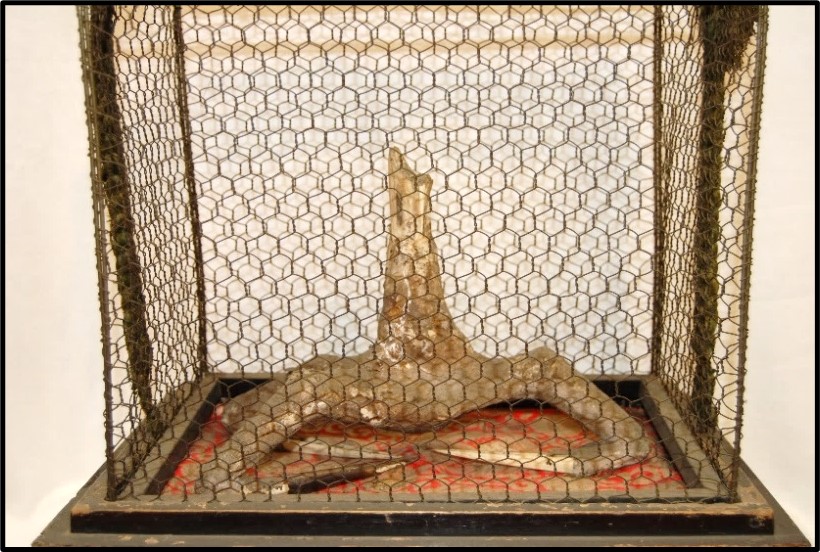

写真1 竜の掌のミイラ

貝塚市水間にある水間寺は、山号を「龍谷山」(りゅうこくざん)といい、お寺の創建に関わって竜神にまつわる伝説が伝えられています。奈良時代、聖武天皇(しょうむてんのう)の勅命(ちょくめい)を受けた僧行基(ぎょうき)は、現在の貝塚市清児(せちご)付近で出現した十六童子(じゅうろくどうじ)に導かれ水間の滝を発見しました。そこで竜神の化身である老人から本尊である聖観音像(しょうかんのんぞう)を授けられ、その地に水間寺を創建したといいます。水間寺には、この伝説の地である「聖観世音出現の滝(降臨の滝)」の他、伝説の内容を記した縁起(えんぎ)類、伝説に登場する竜神がのこしたとされる竜の掌(てのひら)のミイラ「龍掌(りゅうしょう)」【写真1】や伝説の内容を描いた屏風絵等がのこされています(注1)。

また、境内に建つ三重塔(さんじゅうのとう)の初重(しょじゅう、1階のこと)には、軒下の蟇股(かえるまた)という部材に十二支の彫刻が施(ほどこ)されています。この彫刻は方角を示したもので、東南東を示す辰の彫刻【表紙下写真】は東向きに建つ塔の正面に、寅(とら、トラ)・卯(う、ウサギ)の彫刻と並んで配置されています。

注1 これらの文化財は、水間寺本堂の後堂に設置された展示コーナーに保管されています。本堂の受付で声をかければ、祈禱等が催されている時以外は随時見学が可能です。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年06月25日