3ページ

要家文書にのこる63年分の「日録」からわかること (つづき)

現在解読を進めている1764年(宝暦14年)の日録 (つづき)

<6月2日の「明和」改元>

6月2日には、年号が宝暦から明和に改まっています。改元は災害や天変地異などを理由に変えられることも多くありましたが、この時は後桜町天皇が2年前の1762(宝暦12)年7月27日に即位したことを理由としています。即位から2年も経っていますが、この程度の空白期間の後、改元されるケースは数多くみられました。

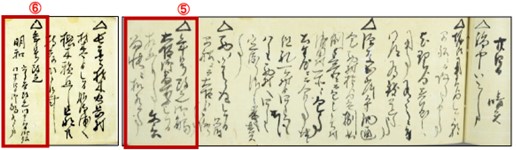

「日録」には6月24日の記事(下写真)に5.「△年号改元御触大坂御番所ゟ(より)今日相廻り候事、文言留帳ニ扣有事」…6月24日に大坂町奉行所から出された改元のお触れが回ってきたこと、6.「△年号改元、明和、六月二日改元、同十三日御弘、同廿四日御触有事」…22日前の6月2日に「明和」と改元され、11日前の13日に年号が「御弘(おひろめ)」されたことがわかります。

1764年(明和元年)6月24日の『日録』(抜粋)

なお、明治維新により慶応4年が明治元年と改められた際に、一世一元の制が制定され、一天皇の在位中には一つの年号のみを使うように定められました。

また、この年には、4月6日に<朝鮮通信使殺害事件>が起きていますが、岸和田藩が御馳走人(ごちそうにん)大名(=接待役)をつとめていたため、「日録」に事件の詳細が記されています。内容については、古文書講座56「岸和田藩と朝鮮通信使」でテキストとして取り上げており、本紙66号でも紹介しています。

以上のように、「日録」はさまざまな事件やできごとなどを、庄屋源太夫の視点でとらえた記述がなされており、当時のものの考え方や思いなどに触れることができる貴重な資料といえます。また、過去の記録と突き合わせていくことが重視されている災害に関する記録も見られます。このことから、63年もの長期にわたる「日録」の解読が、江戸時代の泉州地域の人びとのくらしを掘り起こすことになると期待されます。

貝塚市郷土資料展示室特別展

岸和田藩の七人庄屋 要家文書の世界

今回紹介した「日録」のほか、令和5年3月に追加指定した古文書【本紙80号で紹介】を含め、本市指定文化財要家文書を紹介します。

会期 令和6年3月9日(土曜日)~4月21日(日曜日)

場所 貝塚市郷土資料展示室(貝塚市民図書館2階)

観覧料 無料

休室日 火曜日、3月20日(水曜日)、4月3日(水曜日)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年03月01日