2ページ

要家文書にのこる63年分の「日録」からわかること

本市指定文化財要家文書は、中世土豪(どごう、地域に土着している武士)の系譜をひく旧家要家にのこされた古文書で、51,285点を数えます。要家は江戸時代に代々畠中(はたけなか)村・神前(こうざき)村庄屋をつとめ、代々「源太夫」を名乗りました。1789年(寛政元年)に岸和田藩の七人庄屋に加わったことから、多くの村方の古文書をのこしています。

その中でもまとまってのこされているものの一群に「日録」・「日記」(以下、「日録」に統一)の表題のある横帳があります。毎日の天気に始まり、1.所有している田畑の耕作状況、2.家族の行動、3.村のできごと、4.藩のできごと、などの順で、一日のようすが簡潔に記されており、後で見返すことを考慮した備忘録としての要素も強いと考えられます。記事は少ない日で100字程度、多い日では500字以上に及びます。多くは1~3年を横帳1冊に綴じています。のこされた「日録」のうち、もっとも古いものは1762年(宝暦12年)2月1日から翌年9月20日まで書き連ねられたものです。また、もっとも新しいものは1841年(天保12年)のもので、80年間に63年分の記録がのこされています。もちろん一人で書いたものではなく、少なくとも親子4代で書き継いできたものと思われます。

現在解読を進めている1764年(宝暦14年)の「日録」

平成28年度に古文書講座の受講者の中から結成された自主学習グループ「古文書を読む会」は、月2回程度定例で実施している古文書講座ではボリュームが大きく、取り上げきれない帳面などを読み進めています。令和3年度から1764年(宝暦14年)の「日録」を解読しており、すでに1月から6月までの半年分の解読が終了しています。今号では、これまで読み進めてきた記述から、トピックスとなる記事を紹介します。

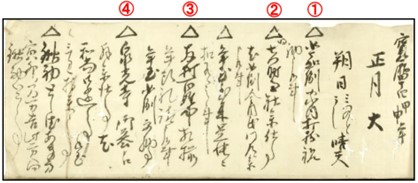

1764年(宝暦14年)正月朔日(元日)の『日録』(抜粋)

<年始のあいさつ>

毎年の恒例行事として、正月朔日(ついたち)(元日)(右写真)には、1.「如嘉例家内打揃祝納申候事」…源太夫の家族がそろって年始のあいさつを行い、2.「明七つ時(午前4時頃)過社参仕候事」…加治・神前・畠中・脇浜の4か村がお祀(まつ)りする神前神社(現在の市立西小学校の敷地に妙見(みょうけん)社や鹿島神社などの神社が集まっていた)にお参りしました。3.「両村百姓中相揃年頭礼請申候事」…神前・畠中の村人から揃って年始のあいさつを受けました。4.「泉光寺御墓(現岸和田市門前町)江拝参仕候事」…岸和田藩主の菩提寺である泉光寺へお参りしていました。3日には、藩主に「年頭御礼(1年の最初のあいさつ)」のため、明け六つ半時(午前7時)に岸和田城に上がりました。実際藩主に拝謁(はいえつ)する「御目見得(おめみえ)」は五つ半時(午前9時)には終わり、藩のご家来衆である「御家中様」にもあいさつを済ませ、願泉寺住職で貝塚寺内町の領主である「卜半(ぼくはん)様」に御礼に上がりました。別の年の「日録」にも同様のできごとが正月三が日に記されており、恒例行事だったことがわかります。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2024年03月01日