4ページ

貝塚市ができるまで-市制80周年を迎えて-

令和5年5月1日、貝塚市は市制80周年を迎えました。本誌では、明治時代の市制町村制による7町村の誕生から貝塚市が誕生するまでの流れを改めて紹介します。

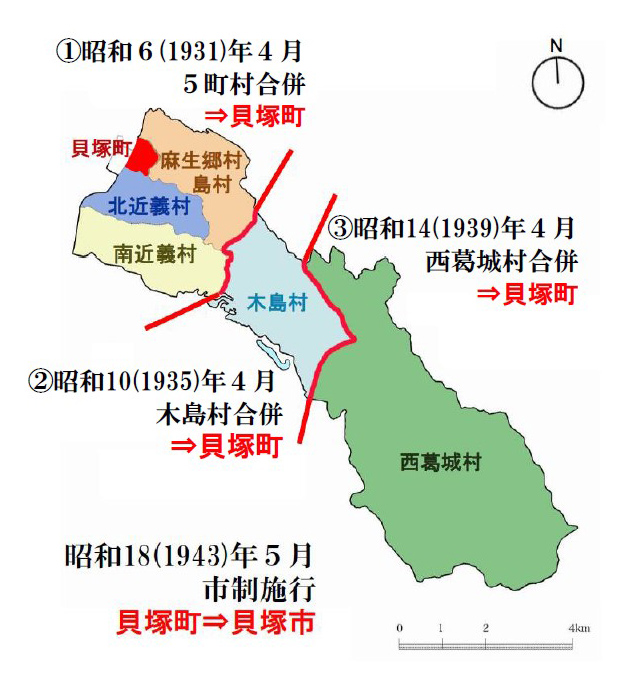

市制町村制による7町村の誕生 現在の貝塚市域は、明治時代の中頃まで42の町と村に分かれていましたが、明治22(1889)年、全国に市制町村制が施行され、貝塚町、麻生郷村、島村、北近義村、南近義村、木島村、西葛城村の7町村に統合されました。

この7町村時代には、各町村に複数あった神社を1町村1社とする神社の合祀(ごうし)が行われました。現在、夏の太鼓台祭りや秋のだんじり祭りの宮入りは地域ごとの神社で行われていますが、これは7町村時代の名残と言えます。

大正時代の太鼓台祭り 『貝塚百年のかおり』

大正時代のだんじり祭り 『貝塚百年のかおり』

合併の変遷

大「貝塚町」の誕生

和6(1931)年、貝塚町、麻生郷村、島村、北近義村、南近義村の5町村が合併し大「貝塚町」が誕生しました。5町村合併時の人口は約2万4千人余りで、これは当時の大阪府の町村では最も多い人口であり、貝塚町は府下最大の町となりました。

5町村の合併による大きな変化の1つは小学校名の変化です。合併前はそれぞれの町村名に合わせた名称でしたが、合併により方角を冠した名称に変化しました。

貝塚市の誕生

昭和10(1935)年に木島村、昭和14(1939)年に西葛城村が編入され、貝塚町はほぼ現在の市域と同じ形となりました。そして、昭和18(1943)年5月1日、貝塚町は市制を施行しました。ここに、全国で206番目、大阪府下では10番目(現存する市では9番目)の市として貝塚市が誕生しました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2023年06月05日