2ページ

市指定文化財「要家(かなめけ)文書」を追加指定 ~新たに加わった文化財を紹介~

要家は、中世の土豪(どごう=地域に土着している武士)の系譜を引く旧家であり、畠中(はたけなか)村と神前(こうざき)村(現貝塚市畠中・加神(かしん)の一部)の庄屋をつとめるとともに、江戸時代中期からは岸和田藩(現在の岸和田市岸城町に城を置く岡部氏を領主とする5万3千石の藩)の七人庄屋を務めました。

貝塚市教育委員会では、要家が所有されている膨大な量の古文書を調査し、岸和田藩の民政や藩政改革の動向、近木庄(こぎのしょう)12か村の水利などの地域の動向、要家の農業経営などを記したものを確認しました。政治や支配、経済、生活の多岐にわたり、江戸時代における農村の実態を知る上で、大変貴重な資料であることから、平成21年3月30日に39,801点を市指定有形文化財 要家文書として指定しました。

その後、新たに多くの古文書が発見されたことから、追加の調査を実施しました。その結果、江戸時代から明治時代初期までの畠中村・神前村に加え、真上新田(まかみしんでん)村(現岸和田市真上町など)関係の古文書、岸和田藩などの藩札、近現代(明治時代から昭和の戦前期)の手紙類を合わせ、全体で11,484点に及ぶことを確認しました。先に指定した古文書とともに本市の歴史を解き明かす貴重な文化財であることから、令和5年3月31日付で追加指定しました。ここでは、そのうちの主なものを紹介します。

<1660枚を数える藩札>

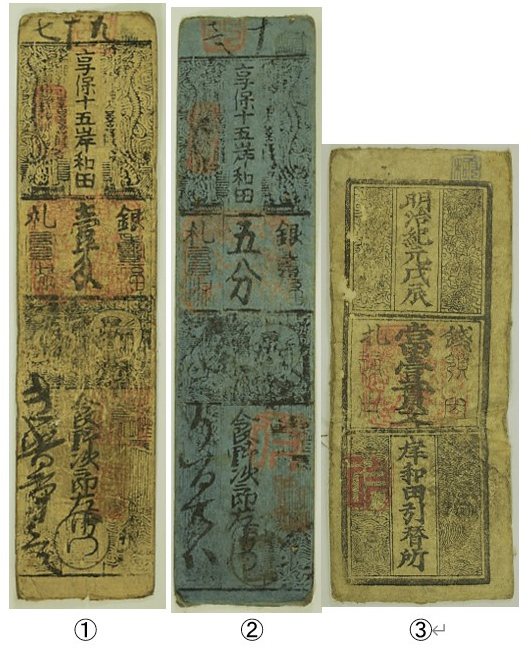

岸和田藩の藩札(表面のみ)

藩札とは、江戸時代に諸藩が発行した紙幣のことです。幕府では金・銀・銭(ぜに)を発行していましたが、諸藩にはその権限がなく、あくまでも幕府の発行する貨幣と引き換えるための紙幣として位置づけられているものでした。

要家にはこの藩札が1660枚も残されています。種類としては、まず岸和田藩の銀1匁(もんめ)札が1,395枚、同じく銀5分(ぶ)札(1匁札の半額)が161枚、同じく銭1貫文札が1枚あります。それ以外に近隣の伯太(はかた)藩(現在の和泉市伯太町に大名屋敷と役所の機能を併せ持つ陣屋を置いた渡辺氏を領主とする1万石の藩)の銀1匁札が103枚あります。

岸和田藩の藩札 要家には「享保十五岸和田/銀札壱匁」の刻印がある札【写真1】が残されており、版元には藩財政を支えた佐野村(現在の泉佐野市、南海本線泉佐野駅より浜手に広がる町場)の豪商食野(めしの)次郎左衛門や食野吉左衛門の名前が見られます。

また、額面が5分で、青みがかった紙を使用しているもの【写真2】も残されています。

これら2種類の藩札は、すべて享保15(1730)年で、刷り具合も汚れ具合もまちまちで、札の厚みにも違いが見られることから、この年の原版をもとに、何度も刷り重ねられたものと考えられます。

さらに、「明治紀元戊辰/銭札当壱貫文」「岸和田引換所」と刻印された藩札【写真3】があります。明治に入ってすぐ、藩札としては最後に作られたものと見られます。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2023年06月05日