4ページ

近代の引札に見る貝塚市の伝統工芸「和泉櫛」

貝塚市郷土資料展示室(貝塚市民図書館2階)では、令和5年3月8日(水曜日)から4月23日(日曜日)にかけて、特別展「貝塚市の伝統工芸 和泉櫛ヒストリー~つげさんのルーツを訪ねて~」を開催します。この特別展では、市のイメージキャラクター「つげさん」のモチーフになっている伝統工芸「和泉櫛」(つげ櫛)に関する様々な資料を展示します。

今回は、上記特別展の展示資料の中から和泉櫛に関する近代の引札2点(いずれも摂河泉文庫所蔵資料)を紹介します。引札は、江戸時代から、明治、大正時代にかけて商品や店舗の宣伝のために作られた広告チラシで、当時の商業活動や世相等を知る歴史資料であるとともに、独特の色合いや大胆な図柄から美術品としても価値の高い印刷物として知られています。今回紹介する引札は、いずれも小間物(こまもの)の町として知られる大阪の南久宝寺町に店を構えていた貝塚市域出身の商人が作った引札です。

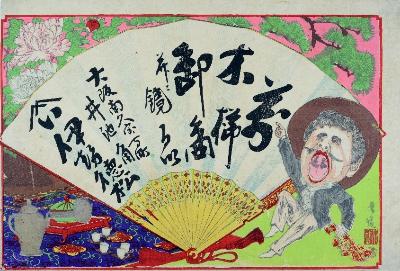

「伊勢徳松」店の引札

中央に大きく描かれた扇子に「万(よろず)木櫛卸商并ニ(ならびに)鏡るい」、「大阪南久宝寺町丼池(どぶいけ)角〈商号〉伊勢徳松」と書かれています。櫛は描かれていませんが、様々な木櫛を取り扱う卸商であったことが分かります。右下にロシア人風の男性の姿が描かれていることから、日露戦争(1904-05年)前後に配られたものと考えられます。

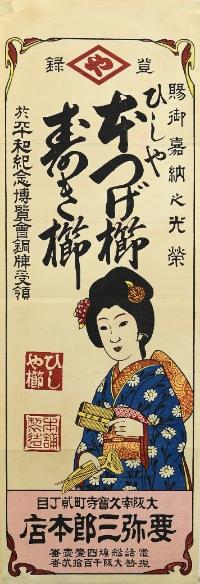

「要弥三郎(かなめやさぶろう)本店」の引札

南久宝寺町二丁目で「ひしや櫛」という商品名で「本つげ櫛」・「すき櫛」を製造販売する商店であったことが分かります。日本髪を結った女性が描かれ、左手には両歯の解(と)き櫛を、右手には半円形の解き櫛と柄の長い筋立(すじたて)を持っています。左端に「於(において)平和紀念博覧会銅牌(どうはい)受領」とあることから、大正11(1922)年に東京で開催された博覧会後に配られたものと考えられます。

明治、大正時代に生産された和泉櫛は、約7割が大阪市内で販売されたことが分かっています。今回紹介した引札を作った商人らの手によって、様々な種類のある和泉櫛が広く流通していたことが想像できます。

貝塚市郷土資料展示室特別展 「貝塚市の伝統工芸 和泉櫛ヒストリー~つげさんのルーツを訪ねて~」

和泉櫛(つげ櫛)の特長やその歴史について関係資料を展示します。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い期間短縮した令和元年度特別展を再度開催します。

会期 令和5年3月8日(水曜日)から4月23日(日曜日)

場所 貝塚市郷土資料展示室(貝塚市民図書館2階)

観覧料 無料

休室日 火曜日、3月22日(水曜日)、31日(金曜日)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2023年03月01日