7ページ

古文書講座-市内に残る身近な古文書-

永寿池の普請と水論

講義に聞き入る受講者のみなさん

今回も引き続き新型コロナウイルス感染対策として、令和4年10月5日から11月2日までの水曜日と、10月7日から11月4日までの金曜日、の2グループに分けて定員30名・5週連続の開催として、「永寿池の普請と水論」と題し、古文書講座を開催しました。

貝塚市の水がめである永寿池は、江戸時代には貝塚市内の半分近い田畑に水を供給し、今もなお広がる田畑にとって重要なため池です。1.享保4(1719)年、熊取谷小谷村(くまとりだにおだにむら)の農民たちが近木庄の庄屋たちに宛てた、洪水から田畑を守る水の貯め方を依頼した口上書きと、2.明和元(1764)年に作り直された水間から永寿池を結ぶ用水の途中、水間寺の滝を横切る掛越樋(かけこしひ=水道橋)の工事記録を読み解いていきました。1.に関連して、小谷村など近木庄(こぎのしょう)以外の村人も、近木庄の土地を耕していましたが、彼らは永寿池における用水権が弱かったため、たびたび水争いが発生したこともわかりました。2.に関連して、樋は洪水で壊されるたびに掛け替えが行われたことも確認されました。受講者の方からは「当時の農民たちが田地と水を大切にしていた様子がわかりました。」「近隣の永寿池に関係する内容で勉強になりました。」との感想が寄せられました。

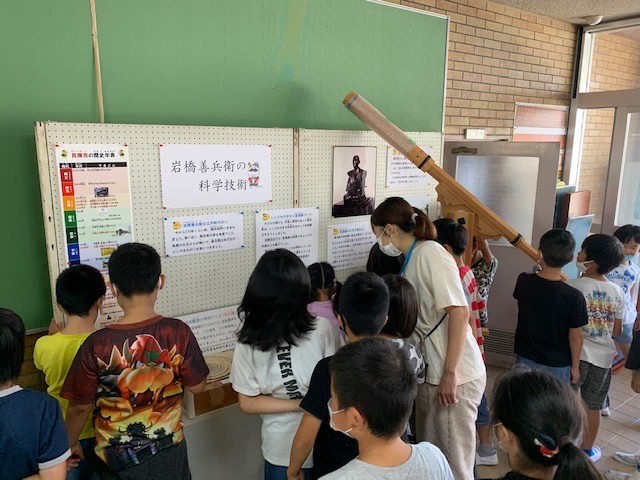

小学校巡回展示「岩橋善兵衛の科学技術」

令和4年9月8日から11月24日にかけて、昨年度の「貝塚の古墳」に引き続き、今年度も市内11小学校で巡回展示「岩橋善兵衛の科学技術」を開催しています。

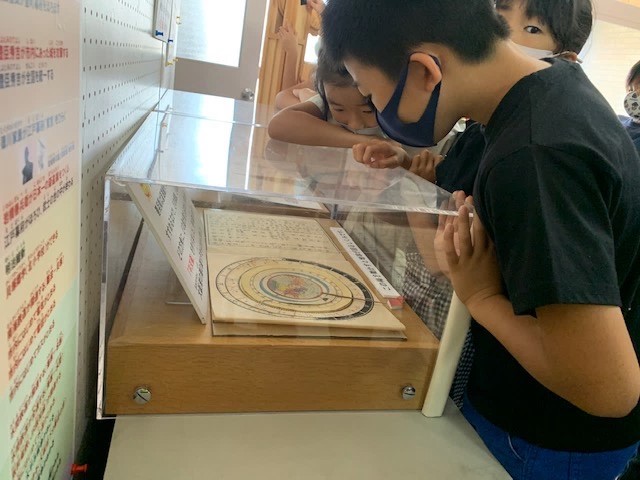

4年前に開催したテーマですが、江戸時代に貝塚で望遠鏡作りを始め、天文学の普及に努めた岩橋善兵衛の業績を改めて知ってもらう機会となりました。善兵衛の著書『平天儀図解(へいてんぎずかい)』と『平天儀』の複製品、天体観測に用いる望遠鏡「窺天鏡(きてんきょう)」の模型を展示しました。多くの児童が実物に近い展示物をのぞき込んでくれるなど、興味・関心の高さがうかがえる巡回展示となっています。

食い入るように展示を観る児童

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2022年11月15日