3ページ

根福寺城跡(こんぷくじじょうあと)の調査 その2

東峰の南斜面

東峰の南斜面には、2ヶ所に横堀と土塁(どるい)が造られています。横堀は比較的ゆるやかな斜面を掘削して、その土を盛り上げて土塁が造られています。高さを変えて造られた2つの横堀は通路で結ばれており、ここに身を隠して登ってくる侵入者を迎え撃つことを想定して造られたものと考えられます。横堀の下の急斜面と、谷が何本もある地形をうまく利用して侵入を防ぐ構造であったことが確認できました。

写真3 東峰の南斜面の横堀(西から東を望む)

写真4 東峰の南斜面の横堀(東から西を望む)

畝状空堀群(うねじょうからぼりぐん)

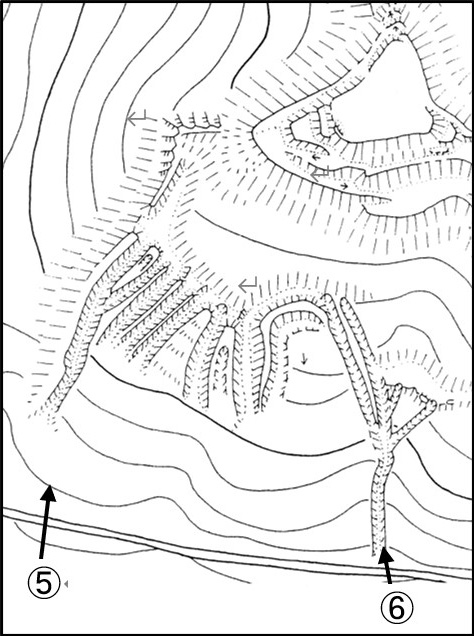

西峰の南斜面には、侵入者の横方向への移動を防ぐために造られた竪堀(たてぼり)が並ぶ畝状空堀群があります。東西約100mにわたって7本以上の竪堀が岩盤を掘削して造られていますが、昨年度の調査の際は上からの観察に留まりました。今回は堀を下り降りて調査しました。西端と東端の堀は、麓の道路付近までのびており、高低差は70m以上あります。降雨時には雨水が流れているようですが、普段は水の流れがない空堀です。堀の断面はV字形で急傾斜のため、壁面を登ることは困難であることが確認できました。

写真5 西端の竪堀

縄張り図(西側部分拡大)

写真6 東端の竪堀

今回の調査では、縄張り図と現地のようすを比較しました。その結果、自然地形を利用した上で、さらに防御性を上げるよう手を加えた痕跡を確認できました。発掘による調査は山中という制約があり困難ですが、今後も詳細な調査を継続したいと考えています。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室 郷土資料室

電話:072-433-7205

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目12番1号 市民図書館2階

更新日:2022年11月15日