2ページ

根福寺城跡(こんぷくじじょうあと)の調査 その2

根福寺城は、大川と秬谷(きびたに)の集落の北にある山城です。水間村の庄屋井手家に残る古文書によると、天文4(1535)年に和泉国守護代の松浦肥前守守(まつらひぜんのかみまもる)が築城し、当初は「野田山城」と呼ばれていたことがわかります。昨年度から城跡を歩いて状況を調べる踏査を行っています【本誌74号で紹介】。

今回の調査は、令和4年3月14日から17日にかけて行いました。研究者の作成した縄張り図をもとに昨年の調査で確認できなかった場所まで範囲を広げて城跡全体を対象としました。

※城跡は、私有地のため立ち入ることはできませんのでご注意ください。

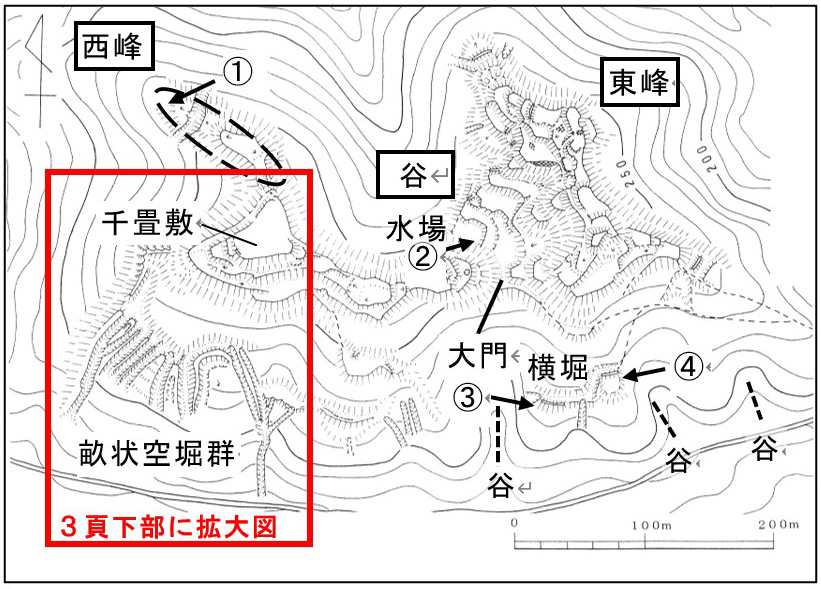

根福寺城跡縄張り図(『貝塚市基本調査報告書』より転載、一部加筆)

西峰の北尾根の先端部

写真1 西峰の北尾根の先端部の様子

西峰の千畳敷(せんじょうじき)と呼ばれる平坦な部分から北西方向に続く尾根があり、尾根筋の侵入を防ぐために堀切(ほりきり)が造られていることが確認できました。

千畳敷から尾根の高低差は約30mあり、尾根は岩盤で両側は急斜面になっています(写真1)。

岸和田市の西福寺に残る「朽木集(くちきしゅう)」には、「のた(野田)山」城が築かれる以前には「仙人かたけ(ヶ岳)」と呼ばれたと記されています。その名前や変化に富んだ地形から、山に籠(こも)って厳しい修行を行うことで、悟りを求める修験道(しゅげんどう)の行場であった可能性があります。

東・西峰の間の谷の部分

写真2 確認された水場

大門があったとされる場所から北方向には、西峰と東峰の間に谷があり、平坦な部分が段々に北方向に連なり、約100mで急斜面となることが確認できました。

急斜面の手前に、砂利や石が露出した窪みがあり、現在水は湧き出ていませんが、かつては水場だったと考えられます(写真2)。

土地所有者の話によると、この谷から東峰の麓(ふもと)にかけて昭和初期くらいまで人が住んでいたとのことです。今回確認した水場が、直接城郭に関係する遺構とまでは断言できませんが、この谷で水が確保できていたことは明らかとなりました。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2022年11月15日