2ページ

近木川をはさんで築かれた二つの城-千石堀城と高井城-

本市内には南北朝時代から戦国時代にかけて10を超える城が築かれました。古文書に記され絵図に描かれた在りし日の城の姿は、近年の発掘調査によって解明が進んでいます。

貝塚市郷土資料展示室では、令和3年11月13日(土曜日)から12月19日(日曜日)にかけて、企画展「貝塚八城めぐり-守護代・根来寺・雑賀衆・百姓の城-」を開催いたします。

本号では、今回の企画展に先駆けて、これまでの発掘調査の成果や城跡で採取された考古資料をもとに、本市を流れる近木川沿いに築かれ、天正13(1585)年3月に行われた羽柴(豊臣)秀吉の紀州攻めで落城した二つの城、千石堀城と高井城について紹介します。紀州攻めにおいて、二つの城に籠城した人々は、槍ヶ谷城(貝塚市清児・岸和田市流木町)と落合城(岸和田市流木町)に本陣を構えた秀吉の軍勢と戦いましたが、両城とも一日で落城しました。

根来寺の城 千石堀城(現在の名越・橋本、せんごくの杜(もり)周辺の丘陵)

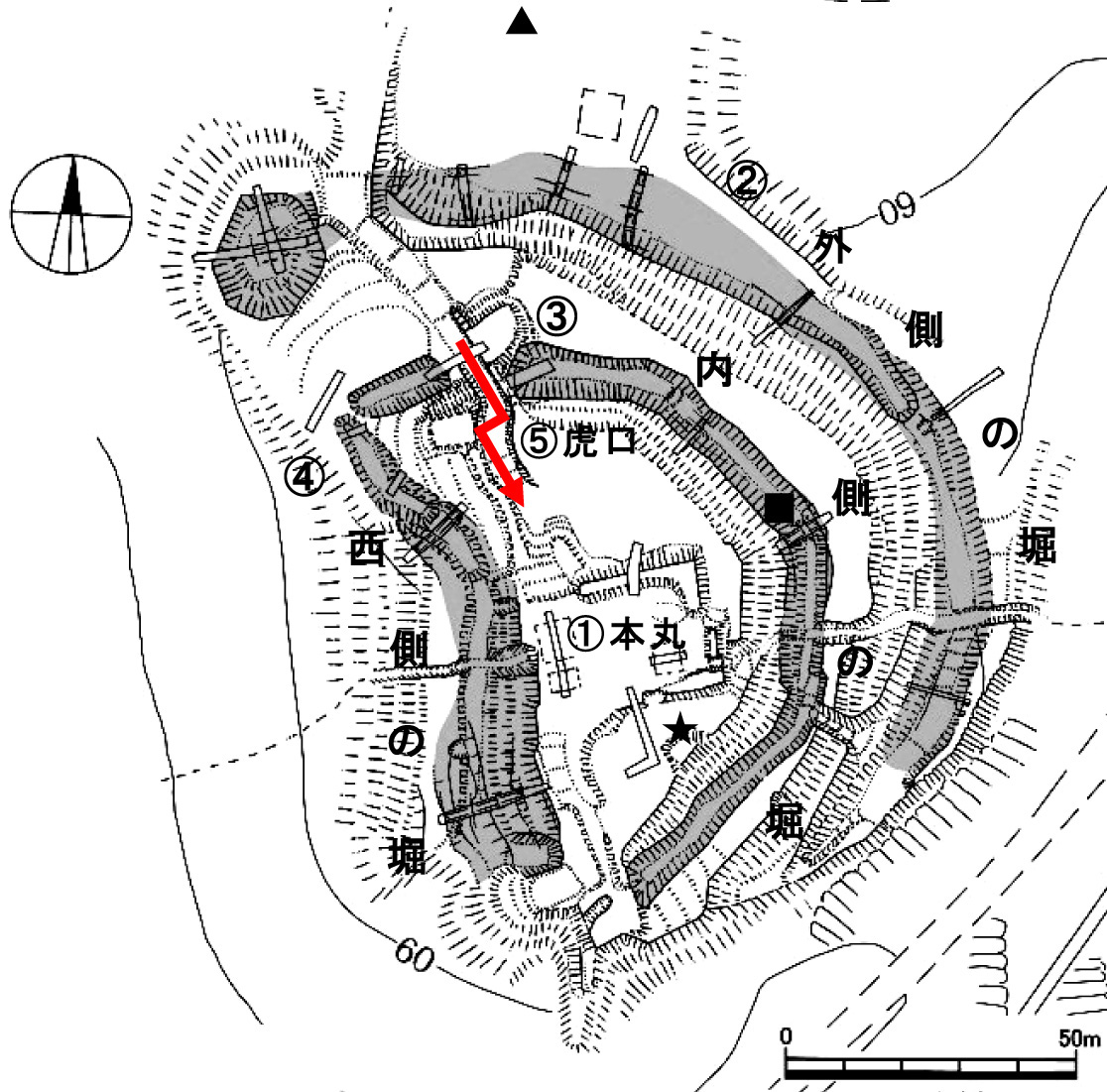

千石堀城は、室町時代末期に紀伊国根来寺の城として築かれた山城です。本市教育委員会では、平成25年度から、江戸時代に描かれた絵図や城郭研究者が作成した縄張り図をもとに、城跡「千石堀城跡」の遺跡範囲内外で年に数カ所の調査区を設けた発掘調査を重ねてきました。下図は、過去のテンプス(53号・56号・65号・71号)の記事を含め、これまでの調査成果をまとめたものです。本丸部分(下図1)は後世の開発のため遺構は確認できませんでしたが、東側には二重の堀(下図2外側の堀、下図3内側の堀)、西側には一重の堀(下図4)がめぐり、虎口(こぐち、下図5)と呼ばれる城の入口は、「食い違い虎口」という敵の侵入の勢いを抑えるための構造が採用されていることが分かってきました。

千石堀城跡発掘調査成果図(中西義昌氏作成図に加筆)

写真A天文7(1538)年銘の石造物の一部

写真B焼けた痕跡のある石

写真C 軒平瓦

また、城跡の北側(上図の▲地点)には中世の墓石である一石五輪塔や、天文7(1538)年の年号が刻まれた石造物の一部(写真A)、反花座(かえりばなざ)と呼ばれる石造物の基礎石が置かれている場所があります。発掘調査では、これらの石造物と同時期と考えられる反花座の他、建物の基礎石、焼けた痕跡のある石(上図の■地点から出土、写真B)が堀の中から出土しています。また、平安時代後期から中世にかけての瓦(上図の★地点などから出土、写真C)や水甕(みずがめ)と考えられる土器の破片が、堀の中やその周辺の調査から出土しています。これらのことから、千石堀城が築かれる以前には寺院的な施設があり、そこに根来寺の勢力が地元の民衆らとともに手を加え、城を築いたと推定されます。当時の文献などによると、紀州攻めの戦いで城は火を受けて落城したとされていますが、焼けた痕跡のある石は落城の時のものかどうか、定かではありません。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年10月01日