7ページ

孝恩寺の仏像 -菩薩6 十一面観音(じゅういちめんかんのん)-

木積(こつみ)の孝恩寺には、平安時代制作の19躯(く)の仏像が安置され、うち18躯が重要文化財に指定されています。今回は、その中から十一面観音立像を紹介します。

【重要文化財】十一面観音立像 1躯

時代 平安時代後期(9~10世紀)

像高 156.8センチメートル

指定年月日 1913年(大正2年)4月14日

観音菩薩は、三十三に姿を変えて衆生(しゅじょう、生きとし生けるもの)のあらゆる願いにこたえてくれるといいます。十一面観音はその変化した姿の一つで、頭上に10または11の小さな面(顔)をつけた観音菩薩です。本像は、右手を垂直に下ろし、左手は曲げて華瓶(けびょう)を持ち、やや右に腰をひねって蓮台上に立ちます。髻頂(けいちょう)から裾先まで、右手先、左肩を含んで、カヤと思われる一材で彫り出しています。左肩先は別材とし、左臂(ひじ)より先、頭上の小面、持物(じもつ)は後世に補われたものです。全身には黄土彩(おうどさい)をほどこしています。ふつうは両足前面に2条通る天衣(てんね)とよばれる衣が1条のみであるのは、本像および孝恩寺の仏像彫刻の特色の一つです。やや粗野な作風ですが、面部や衣部の彫りは深く、製作は9世紀~10世紀ごろと思われます。

水間街道沿いの道しるべ その4

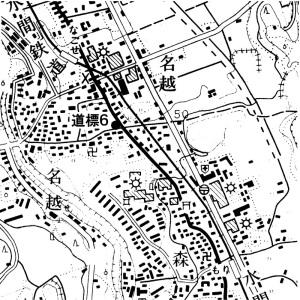

水間街道は厄除けの「水間観音」として有名な水間寺への参詣道です。今号では、名越(なごせ)に残る1基を紹介します。

水間街道道標6(名越)

名越を通る水間街道沿いの交差点の一角にまつられている道しるべで、三之丞山大師(さんのじょうやまだいし、かつて千石堀城跡の山中にあった大師堂)、水間、それぞれの方向を示したものです。正面上部に弘法大師と思われる坐像を浮き彫りにし、下部に「右 三ノ上山大□/すぐ水□」と刻まれています。「すぐ」は近くではなく、まっすぐという意味です。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2017年03月13日