4ページ

第109回かいづか歴史文化セミナー 講演会「善兵衛の時代の天文学」を開催しました

平成28年12月3日(土曜日)、市立善兵衛ランドにおいて、来年度開館25周年をむかえるプレイベントをかねて、講演会「善兵衛の時代の天文学」と12月の星空観望会を開催しました。

講演会には、大阪市立科学館学芸員の嘉数次人(かずつぐと)さんを講師に迎えました。徳川幕府の8代将軍吉宗の時代以降、西洋の知識を得た大坂の天文学者たちが国家事業であった改暦事業の中心となったことで日本の天文学は大きく発展を遂げました。そして、改暦のための天体観測で「縁の下の力持ち」として活躍したのが、貝塚生まれの岩橋善兵衛の望遠鏡であったことなどを詳しくお話しいただきました。

講演会後には、展示室の解説および12月の星空観望会をおこないました。この日は少し雲がかかっていましたが、月や太陽系の惑星、「すばる」の名でおなじみのプレアデス星団など、大型望遠鏡での星空を楽しみました。

大阪市立科学館学芸員嘉数次人さんによる講演

岩橋善兵衛と望遠鏡2‐初めての天体観測‐

テンプスでは、前号(60号)から文献資料に見る善兵衛の業績を紹介しています。前号に引き続き、今回はその時に観測した星座のうち、尾宿(びしゅく)の観測の様子を紹介します。

尾宿(びしゅく)

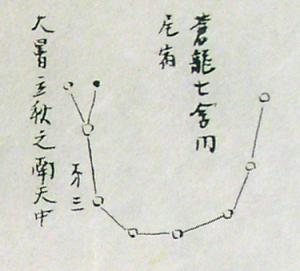

尾宿は、二十八宿(にじゅうはっしゅく)という古代中国の星座の一つで、さそり座の尾にあたる9つの星で構成されています。『望遠鏡観諸曜記』には「左鉤(かぎ)上の白気(はっき)、その実小星二十三、ただ聚(めぐ)るなり」とあり、肉眼では白い星雲状に見える散開星団を見て、23の小さな星が集まっている様子を観測しています。

「尾宿」図

このほか、奎宿(けいしゅく、アンドロメダ座の9つの星とうお座の7つの星で構成)、牛宿(ぎゅうしゅく、やぎ座の6つの星で構成)を観て、M31アンドロメダ銀河、二重星や連星となっている星々を観測しています。また、星座のほか、北斗七星の開陽星(かいようせい、ひしゃくの柄の先端部分から2番目の星)や北極星も観測しています。

(注意)貝塚市立善兵衛ランドでは「望遠鏡観諸曜記」(写本複製品)を展示しています。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月29日