2ページ

岩橋善兵衛と望遠鏡1 ‐初めての天体観測‐

来る平成29年(2017年)、「貝塚市立善兵衛ランド」は開館25周年を迎えます。善兵衛ランドは、天体観測を通じた豊かな感性を培う天文台と、江戸時代の望遠鏡製作者、岩橋善兵衛の功績を広く知ってもらう展示室をあわせもつ天文施設として平成4年に開館しました。教育委員会では、善兵衛ランド開館25周年記念事業の企画を進めています。その一環として、今後本紙面でも、おもに文献史料の面からその業績を紹介していく予定です。

『望遠鏡観諸曜記』

脇浜新町に生まれた善兵衛は、1793年(寛政5年)、38歳の時、自信作の望遠鏡を完成させました。善兵衛は、この望遠鏡を持って京都へおもむき、同年7月20日、医師である橘南谿(たちばななんけい)という人物の別宅(現在の京都市伏見区、宇治川(淀川)に架かる観月橋の近く)で、善兵衛の望遠鏡を使った記録上初めての天体観測をおこないました。この時の望遠鏡は、筒の形は「八稜(やかど)」(=八角形)で、前の穴は大きく、後ろの穴は小さく、筒の周りは8、9寸(約24~27センチメートル)、長さはその10倍だったそうです。この観測には京都周辺の知識人たちが参加し、その様子は南谿が著した『望遠鏡観諸曜記』(ぼうえんきょうかんしょようき)という書物にまとめられました。今回は、その書物に記されている善兵衛の望遠鏡で観測した太陽、月、木星、土星の様子を紹介します。

太陽

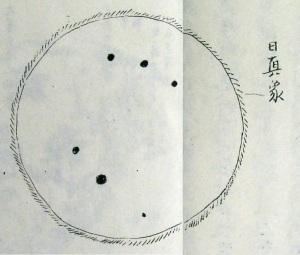

「日真象」図

太陽の周りに見えるコロナと表面の黒点を観測し、次のようなことが記されています。コロナは「気」と表現され、太陽の周りにある「気」は毛のようで、その「気」は全て左に回っているように見えること、また黒点については、5つ(図では6つの記載)あってそれぞれ大きさが違うこと、そして、この時善兵衛は、黒点が10数日かけて表面を移動することや冬から春にかけてその数が多いこと、コロナが朝は右、夕方は左に回っているように見えることなどを南谿らに説明した、とも記されています。

月

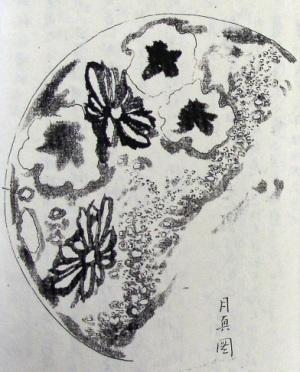

「月真図」

月の欠けている様子や表面にある多数のクレーター、月の海を観測し、次のようなことが記されています。その色は新たに炉から出した銀のようであり、欠けている部分は、肉眼で見ると暗黒だが、望遠鏡で見ると少し暗いが、泡沫(あわ)のようなものが多数見えること、月の表面には、大きなものは雪輪(ゆきわ)の紋に似たものが3つ、大きな蚕豆(そらまめ)のようなものが2つ見え、小さなものは泡沫のようなものが無数にちらばっていることが記されています。

(注意)今回紹介する『望遠鏡観諸曜記』は、貝塚市立善兵衛ランド所蔵の写本複製品です。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2016年10月17日