2ページ

貝塚寺内町地域にのこる環濠跡

貝塚寺内町は、室町時代末期、現在の願泉寺(がんせんじ)を中心にできた町です。町は現在の南海本線貝塚駅の北西側に広がり、貝塚市北町、近木町(こぎちょう)、中、西町、南町がおおよその範囲にあたります。戦国時代を中心に造られた寺内町は、外敵から町を守るための防御的な構造物が築かれましたが、その一つが町の周りをめぐる環濠です。北西部が大阪湾にひらけた貝塚では、北東部と南西部は自然の河川が濠(ほり)の役割を果たし、南東部には人工的に造られた濠が築かれました。今回のテンプスでは、現在直接みることができる唯一の遺構である感田神社境内に残る濠、そして濠の役割を果たした北境川と清水川の現状を紹介します。

貝塚市指定文化財 史跡 感田神社濠(貝塚寺内町環濠跡)

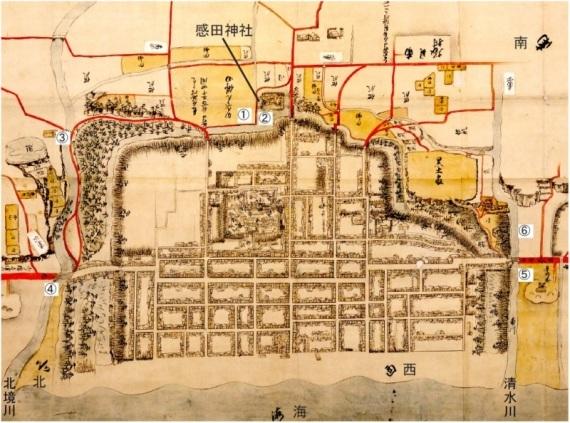

感田神社は、古くから貝塚寺内町の産土神(うぶすながみ、土地の守り神)として町の南東端にまつられてきた神社です。感田(大)明神とよばれた江戸時代の感田神社は四方を濠で囲まれた島状の形をしており、願泉寺などにのこる当時の絵図類にもその状況を見ることができます(下図参照)。

この境内を囲む濠は、近代以降も海側(北西側)を除く三方が残されていましたが、現在は境内に取り込まれた大阪側(北東側)のみが残っています。

貝塚市教育委員会では、この北東側の濠が貝塚寺内町の環濠の面影を残す唯一の遺構であることから、平成27年3月6日付で、史跡「感田神社濠(貝塚寺内町環濠跡)」として市の文化財に指定しました。感田神社濠は、両岸の石垣の積み方が異なるのが特徴で、大阪側は谷積みという近代の積み方、和歌山側(南西側)は布積みという江戸時代の積み方をしています。

慶安元年4月付貝塚寺内絵図(部分)願泉寺所蔵

1.感田神社濠の石垣 大阪側の谷積み

2.感田神社濠の石垣 和歌山側の布積み

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2016年06月17日