6ページ

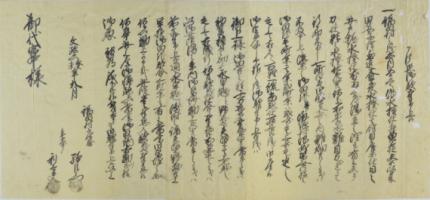

「永旱魃につき御恵歎願書(文政6年)」<福原家文書>

古文書講座

「江戸時代のため池と池普請」

平成25年11月13日から12月11日にかけて毎週水曜日の5回にわたり、「江戸時代のため池と池普請」と題して古文書講座を開催しています。

今回は、1596年(慶長元年)から1837年(天保8年)にかけての約240年にわたる水利・ため池にまつわる史料を用いて、村と村との利害や、村と領主(岸和田藩)との支配を見ています。

その中で、興味深い点は村人たちそれぞれが所持する田を自ら「御大切成ル御田地」と呼んで、領主へ「御年貢」を差し出すための大事な田だと表明しているところです。「御」の字を何度も重ねているのは、災害から田を守り、村人がこうむった損害を救済することが領主の責務である、という「仁政」(恵み深く思いやりのある政治のこと)意識が村人たちに浸透していたためです。

天候に左右される農業を生活基盤とする江戸時代に、たくましく生き抜く村人の力強さを感じます。かつてこの国の主要な産業は農業であり、水は欠かせないものでした。とくに泉州地域は雨の少ない瀬戸内海の気候で、古代からため池が作られ、村人たちによって維持管理が行われてきました。

このように、古文書講座では江戸時代の古文書をもとに、当時の人びとの暮らしに注目しています。奮ってご参加ください。

古文書講座43(通算202回~206回)開催のお知らせ

テーマ:江戸時代の山の利用と争論

日時:第1回 平成26年3月5日、第2回 3月12日、第3回 3月19日、第4回 3月26日、第5回 4月2日 いずれも水曜日午後2時~4時30分

会場:貝塚市民図書館2階視聴覚室

資料代:100円

申込:住所、氏名、電話番号を明記の上、はがき・Eメール・ファックス、電話いずれかで、下記まで事前にお申込みください。

連絡先 〒597-8585 貝塚市畠中1丁目12‐1(貝塚市民図書館2階)貝塚市郷土資料室

電話 072(433)7205/ファックス072(433)7107

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日