5ページ

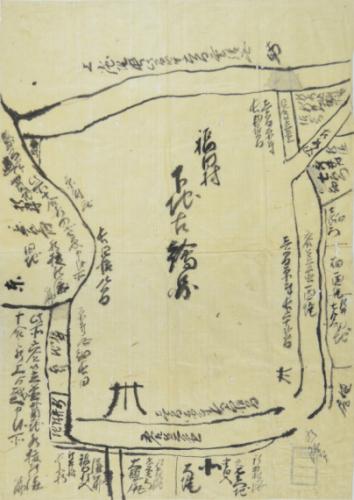

図1 福田村下池古絵図<福原家文書>

図2 福田村下池出来立新絵図<福原家文書>

これに対し、西側南寄り(絵図の右上)に【図1】では「古水込」が描かれ、【図2】ではこの「古水込」の位置を南にずらして「南新水込」が設けられていることがわかります。この池には、近木川をせき止め麻生郷一帯に供給している麻生井の水が注いでいます。その水込み口を改修することで、水のスムーズな流入を図ったものと考えられます。

それとともに、東側(絵図の左)の様子も一変しています。【図1】では「原付無」と堤防が作られず、田が直接池に接しているのに対し、【図2】では「東新堤」が設けられ、「場踏壱間」(堤防上に幅約1.8メートル道路)と「新溝」が確認できます。とくに、この「東新堤」の完成によって、隣接する田地には面積の減少などの負担はあったものの、池の水が田へ染み込むことが避けられました。同時に、下池の周囲すべてに堤防がめぐらされ、貯水量を増加させるなど、旱魃(かんばつ)の被害軽減に大きな役割を果たすことになりました。

江戸時代のため池は、このように村人たちで維持・管理に努め、安定した収穫を確保すること、また水不足とならないように池の貯水量を引き上げるなど、たゆまぬ努力の賜物でした。今はかつてほど農業用水としての需要はなくなり宅地化が進められていますが、当時の村人たちが心血を注いで守り抜いた歴史が、どのため池にもあるのです。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日