6ページ

古文書をひも解く

◆ため池から公園へ

和泉国にはかつて農業をおこなっていくための水を得るために、たくさんのため池がありました。江戸時代には、これらのため池は池の水を利用する村々がお金を出し合い、維持管理に努めていました。堤防の修築工事や池の拡張工事などは池普請(いけぶしん)といい、尾張者(おわりもの)と呼ばれる土木技術を持った集団が中心となって工事を進めました。

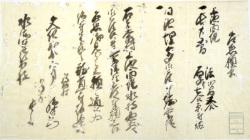

史料1 文化2年(1805年)福田村上池堤普請につき願書<福原家文書>

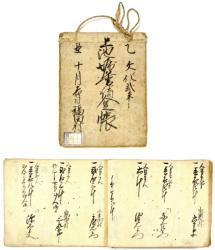

史料2 文化2年福田村上池掘普請人足帳<福原家文書>

福田村(現在の貝塚市福田にあたる)が利用するため池として福田村上池(小池と呼ぶ)・福田村下池(現在の今池)がありました。そのうち上池については、文化2年正月に福田村の庄屋・年寄の連名で岸和田藩水奉行に提出した願書がのこされています。この史料によると、西側の堤防「廿五間」(約45.45メートル)の補強と、土が入り込み浅くなった池を掘り下げる工事をおこないたいと願い出ていることがわかります【史料1】。

この工事は同じ年の秋10月、収穫を終え水が必要でなくなった時期を見計らい、水を抜いて着手されました。工事には多くの人びとが人足として加わりますが、その費用は上池の水を引いている田畑を持つ人たちで分担しました【史料2】。

このように農業にとって欠かせない水を確保するため、村人たちがお金を出し合い大切に守り抜いてきた福田村上池ですが、農地が減少し水を以前ほど必要としなくなりました。

そのため、福田村上池は埋め立てられ、福田公園へと姿を変えています。

写真 埋め立てられた上池、現在の福田公園

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月28日