5ページ

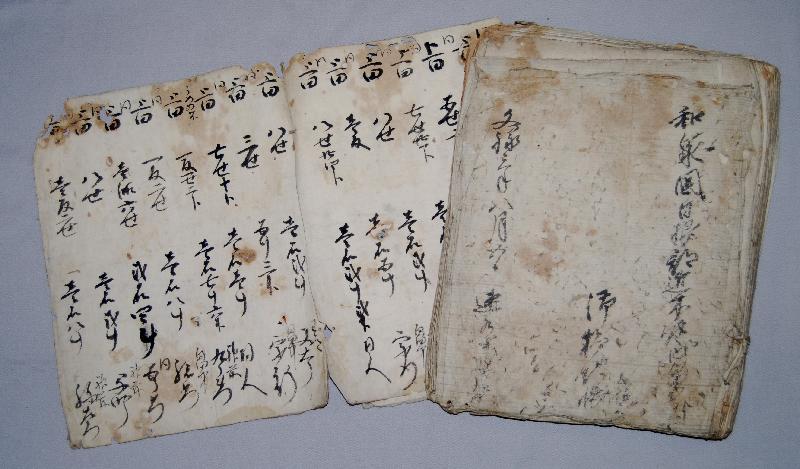

文禄検地帳

近世初期の古文書

近世初期の古文書には文禄3年(1594年)の検地帳や、慶長9年(1604年)の指出帳(検地帳に類するもの、ただし実際竿入れなどの土地の調査は行なっていません)、元和5年(1619年)の名寄(なよせ)帳などが確認されるほか、土地の売買証文、周辺の村々の年貢に関するもの、件井(くだんゆ)と呼ばれる用水の水の分け方を取り決めた慶長9年の記録などがあります。畠中村・神前村の成り立ちを考える上で欠かせない史料です。

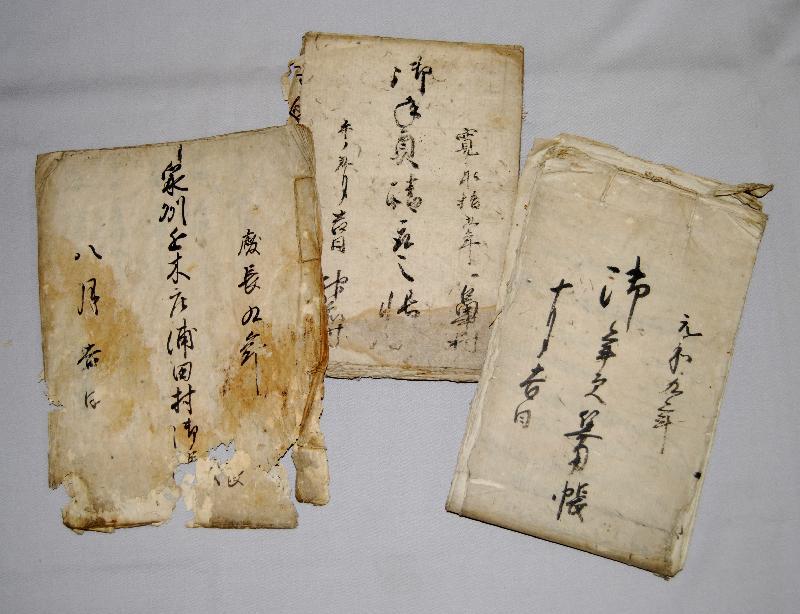

年貢算用帳

年貢に関する記録

畠中村・神前村の庄屋の仕事として、村人から年貢を集めることが挙げられます。村人一人ひとりから集めた米を年貢算用帳などに記録し、村人がきちんと年貢を納め「皆済」(かいさい)したか、年貢が納められず「未進」(みしん)となっているか、一目瞭然でした。庄屋は村全体の年貢を藩に納める責任を持ち、年貢が集まらない時は、その穴埋めをすることもありました。

要家にはこのような年貢に関する記録が1500点余りのこされています。村が納めるべき年貢の石高を書き上げた年貢勘定目録や、年貢を「皆済」した際に藩から村へ渡される年貢納方(おさめかた)目録、年貢通(ねんぐかよい)などがあります。これらの古文書から、当時の年貢の集め方やその様子などが明らかになります。

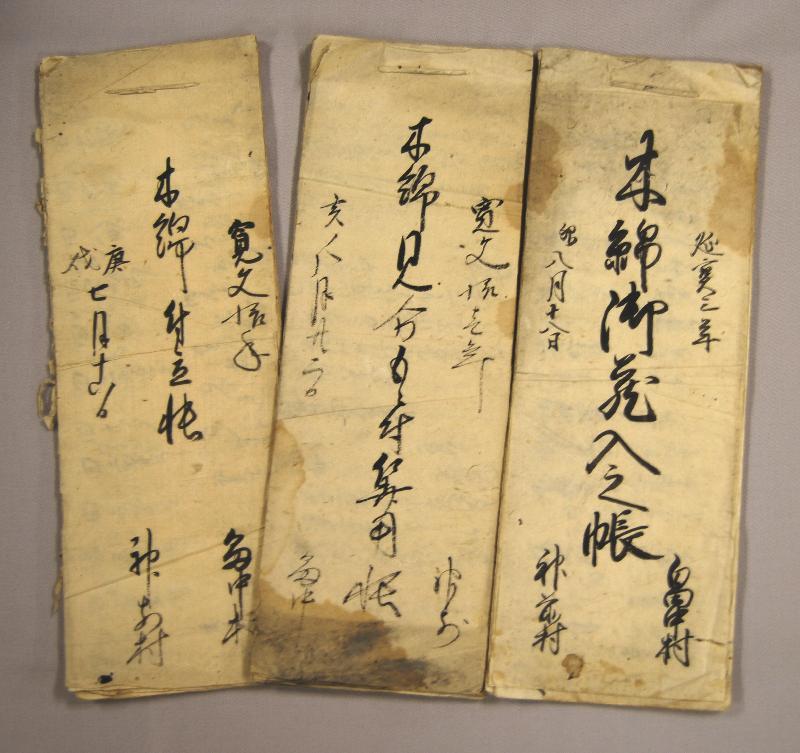

木綿の作柄などの記録

甘蔗の作柄などの記録

農作物に関する記録

農作物については、稲・綿・甘蔗(かんしょ= さとうきび)・生姜(しょうが)などの植え付けや収穫高・品種・肥料の購入などの記録がのこされています。

綿作は江戸時代の早い時期から、甘蔗作は寛政12年(1800年)頃から盛んに行なわれていたことなど泉州の農業の動向が、読み取ることができます。

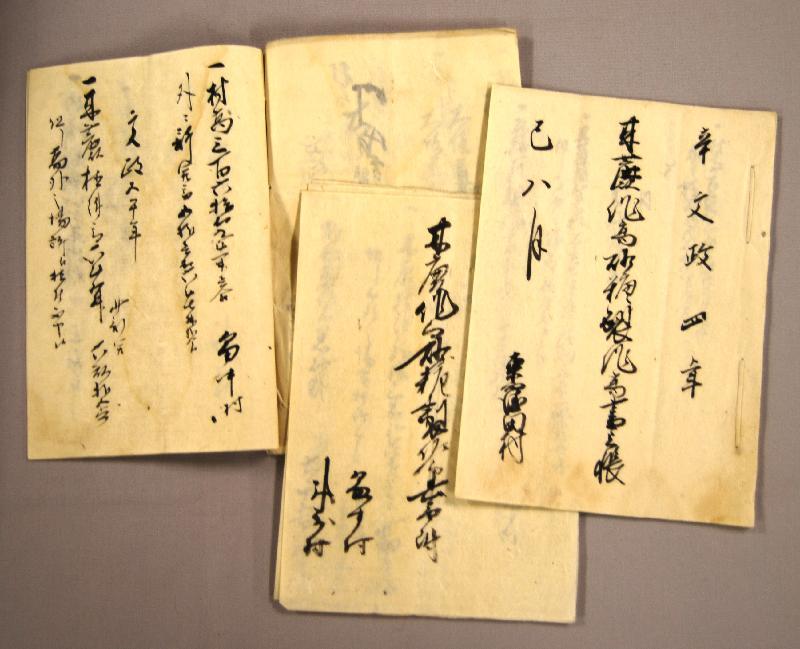

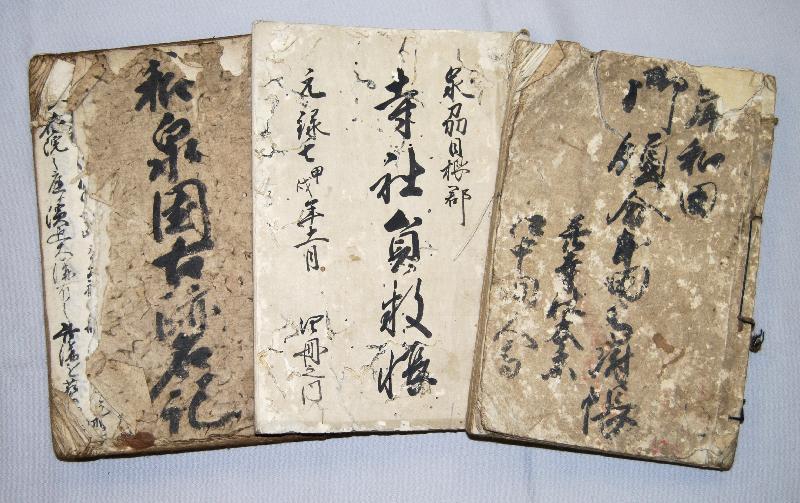

名所・旧跡や寺社に関する記録

和泉国の古記録

和泉国の名所・旧跡などをまとめた地誌のほか、寺社の場所・建物の数などを取り調べた寺社明細帳や村々の石高を書き記した帳面がのこされています。これらは畠中村・神前村、近木庄、岸和田藩といった枠を越えて、広く和泉国一国のデータベースとして作成されたものです。当時には、他村・他地域との村高の比較に用いられたり、観光案内のガイドブックであったり、さまざまな用途に使われており、今日では同じ年代の和泉国の村々の様子を比較検討するために欠かせない史料です。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月27日