2ページ

願泉寺表門と鐘楼の保存修理事業

願泉寺の保存修理事業は、平成16年7月から着手されており、現在は本堂内部の修理と表門・鐘楼(しょうろう)の半解体修理が行なわれています。今回は、その修理過程で明らかになったことを中心に紹介します。

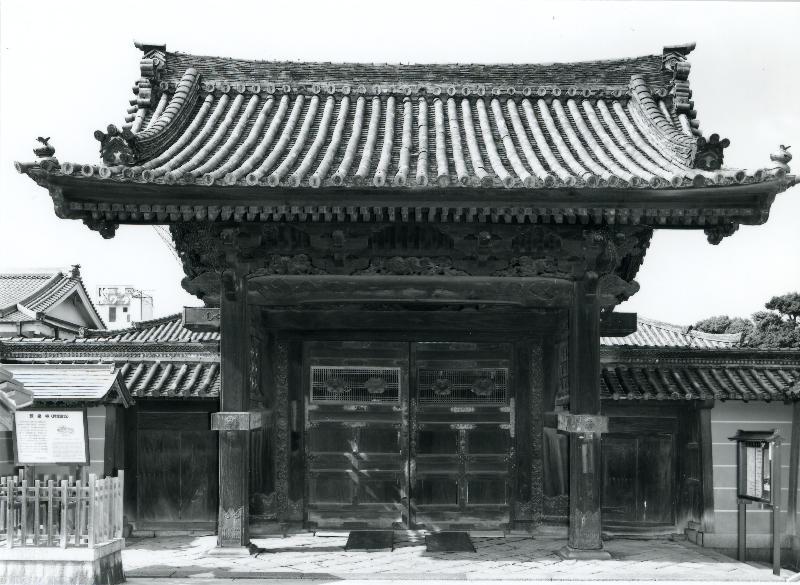

修理前の表門

修理中の表門(屋根部分)

表門

表門は、大型の四脚門〔しきゃくもん:本柱2本の前後に控柱(ひかえばしら)4本の構造〕で、切妻造り・屋根は本瓦葺きで、その建立年代は、記録によると延宝年間(4ページ参照)とされています。

今回の修理は半解体修理とし、屋根瓦を降ろし、野地板(のじいた)を解体しています。小屋組(こやぐみ)は解体しませんが、垂木(たるき)の一部や懸魚(けぎょ)など、損傷が著しいものについては取り替える予定です。

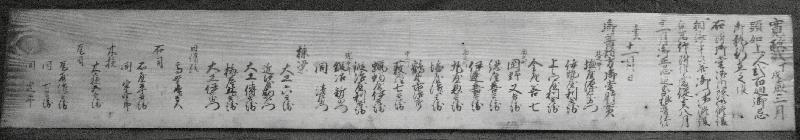

解体工事の際、小屋組に打ち付けられている修理札が発見されました。

修理札には、本願寺第十一世顕如(けんにょ)の二百回忌にあわせて寛政3年(1791年)に屋根瓦の葺き替えを中心とした修理が行なわれたことの経緯や修理に携わった職人(工房)名などが記されています。そのなかに「瓦師」として「瓦屋治郎兵衛」、「同七兵衛」、「同定平」の名前が見られ、複数の瓦職人の手により修理が進められたことを知ることができます。

表門の修理札

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年05月27日