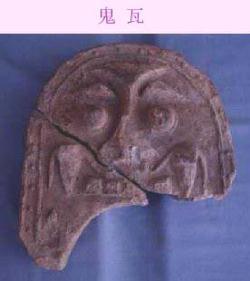

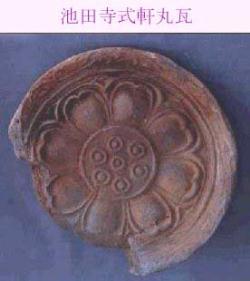

秦廃寺出土瓦 鬼瓦・軒丸瓦

秦廃寺出土瓦 鬼瓦 1点

秦廃寺出土瓦 軒丸瓦 1点

鬼瓦

軒丸瓦(池田寺式)

はたはいじしゅつどかわら おにがわら・のきまるがわら

種別

考古資料

所有者氏名

個人(貝塚市教育委員会寄託)

寄託者住所

貝塚市畠中1-17-1

時代

奈良時代(鬼瓦 奈良時代後半、軒丸瓦 7世紀末から8世紀初頭)

法量

鬼瓦

縦 36.2センチメートル 横 32.5センチメートル

軒丸瓦

直径 16.9センチメートル

指定年月日

平成11年9月20日

和泉秦寺は、7世紀後半から8世紀初頭に造営された秦氏の氏族寺院で、「広隆寺末寺并別院記(こうりゅうじまつじならびにべついんき)」には天武天皇8年(679年)に秦勝賀佐枝(はたのすぐりかさえ)によって建立されたと記されています。秦廃寺出土の瓦は、昭和初期に半田集落の南部の田より発見されたもので、貝塚市域最古の寺院の存在を証明する貴重な資料です。

鬼瓦

2片に割れ、右下部が欠落していますが、原型をよくとどめています。厚さ5センチメートルの粘土板に目・鼻・眉・歯・牙などを突出させて表現し、周縁は二重の界線(かいせん)を巡らせ、その間に珠文(しゅもん)を配しています。黒色粒・赤色粒・細礫を含む胎土で作られ、淡黄灰色で硬質な仕上がりです。

軒丸瓦

単弁八葉蓮華文(たんべんはちようれんげもん)で外縁に唐草文をめぐらす様式をとっています。細礫や黒色粒を含む胎土でつくられ、黒灰色を呈しています。 「池田寺式」と呼ばれる泉州地域独自の様式のもので、秦廃寺では比較的後期に使用されたものと考えられます。

広隆寺末寺并別院記

京都市右京区太秦にある秦氏の氏寺「広隆寺」が所蔵する古文書の一つ

秦勝賀佐枝

広隆寺末寺并別院記に「和泉秦寺」の建立者として記載のある秦氏の一族

界線

境界線

珠文

小さな丸い粒状の文様

単弁八葉蓮華文

ひとえの花びらと八つの葉で構成された蓮華の花をデザインした文様

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2020年06月01日