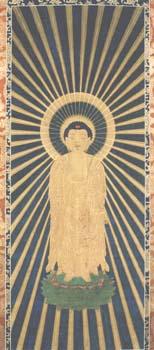

願泉寺 絹本著色方便法身尊像

願泉寺 絹本著色方便法身尊像 1幅

がんせんじ けんぽんちゃくしょくほうべんほっしんそんぞう

種別

絵画

所有者氏名

宗教法人願泉寺

所有者住所

貝塚市中町5-1

時代

天文19年(1550年)

法量

タテ100.9センチメートル ヨコ39.3センチメートル

指定年月日

平成15年2月6日

願泉寺は、山号を「金凉山」といい、浄土真宗本願寺派の寺院です。貝塚寺内町(じないまち)の中心寺院で、天正11年(1583年)から天正13年まで紀州より本願寺第11世顕如(けんにょ)らが移住し本願寺が置かれました。慶長12年(1607年)には西本願寺第12世准如(じゅんにょ)より寺号を授けられ、慶長15年(1610年)、住職卜半(ぼくはん)家の2代了閑(りょうかん)は徳川家康より寺内諸役免許(しょやくめんきょ)の黒印状(こくいんじょう)を与えられ、以後卜半家は貝塚寺内の地頭(領主)となり、明治4年(1871年)までその支配が続きました。江戸時代初期には本願寺が東と西に分かれましたが、願泉寺は戦前まで東西本願寺に属していました。

願泉寺の方便法身尊像は、紺色の地に、48条(じょう)の光明(こうみょう)を放ち、蓮台(れんだい)に両足を揃えて立つ姿の、本願寺系の典型的な阿弥陀如来の絵像です。光明が像の中央を上下に通らない描き方が、文明初年(1473年頃)以降に本願寺より与えられる方便法身尊像の特徴を示しています。像が全体的にずんぐりとした肩を張ったスタイルに仕上げられていることや、衣紋(えもん)の文様に細かい截金(きりがね)技法を使用するなど、16世紀中頃の特徴を持ちますが、像全体がやや大きく描かれています。

また、裏書の墨書(ぼくしょ)により、 天文19年(1550年)8月10日、本願寺第10世証如によって、「堀海塚」の坊舎(ぼうしゃ)に与えられた絵像とわかります。この方便法身尊像を受けた主体についてはいまだ不明ですが、願泉寺の前身にあたる坊舎に本尊として与えられたものであることから、貝塚寺内町の記念碑的存在の絵画です。方便法身尊像としては尊光寺のもの(貝塚市指定文化財)に次いで古いもので、市内に残る数少ない室町時代以前の仏教絵画のひとつとして貴重です。

黒印状

黒い印肉をつけて押された印のある文書

截金

金などの箔を細い線状や、さまざまな形の小片に切ってはりつける技法

墨書

墨で書いたもの

坊舎

寺院の境内や内部にある僧侶や修行者が住む家

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育部 文化財保存活用室

電話:072-433-7126

ファックス:072-433-7053

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

更新日:2019年12月09日